最近,无锡苏氏老宗亲苏茂伦在惠山古镇上常能遇到一位写生者。他凑近一看,发现这人就用一支普通签字笔在一张A4纸上画,愣是把一座座祠堂画得惟妙惟肖。老苏觉得这人不简单,忙把他招呼到古镇上的无锡市祠堂文化研究会。于是,70岁的陈锡生执着于画画,尤其热衷画古物、画祠堂的事被大家知道了。

喜欢古物热衷写生

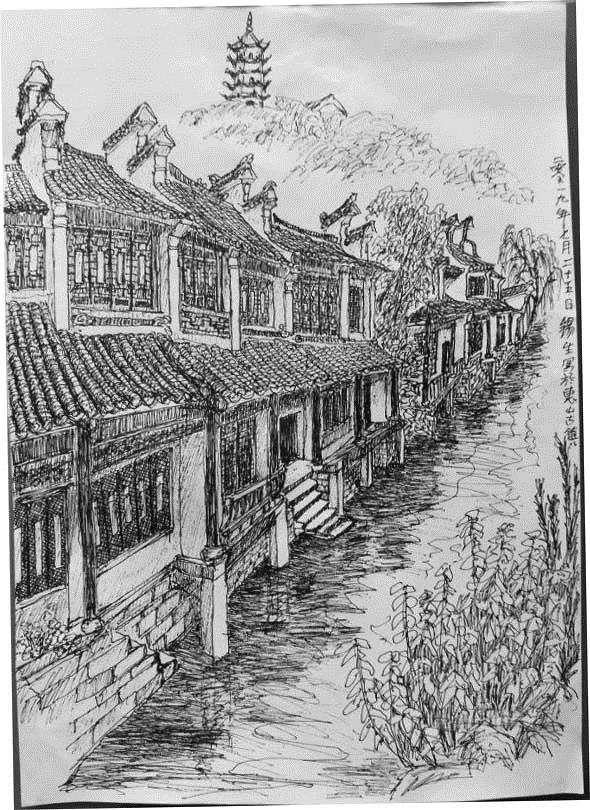

陈锡生家的一整面墙上,全是自己画的祠堂写生。一张张A4纸拼起来,颇为壮观。仔细看每幅画,细致到一砖一瓦和砖上的浮雕都很清楚。陈锡生是无锡人,小时候家住吴桥,他的祖上是锡匠。他从记事起,就对爷爷做的香炉、烛台等物件感兴趣,惊讶于上面凤穿牡丹的雕琢。后来,锡匠行业渐渐消亡,陈锡生的爷爷转行做起了古物买卖,常到苏州古旧市场淘货来无锡卖。听着家里墙壁上各式挂钟叮当作响,陈锡生对古旧文化也有了浓厚兴趣。

初中时,陈锡生用积攒的零用钱买书自学,成了莲蓉桥下新华书店的常客,店员都认识他。居委会的人都知道他能画,就喊他去画宣传画。1969年,19岁的陈锡生作为知青被下放到苏北大丰农村。临走时,陈锡生的爷爷买了一卷画纸让他带上。眼看陈锡生已上船,他的叔叔骑上自行车夹着画纸赶了上去,骑到桥上,把画纸扔到了船上。“爷爷知道我喜欢画画,我懂他的心意”,陈锡生对当时的场景记忆犹新。

人生一路画夹相伴

在苏北农村的日子很苦。陈锡生下田干活,总比别人多一样东西——画夹。别人休息时,他就写生,画农田、画耕牛,看到什么画什么。大队书记得知陈锡生会画画,就让他给村里的宣传队画样板戏《红灯记》的舞台布景。陈锡生没画过,他就买来书照着学,就这么画成了。那个年代,靠画画难以为生,陈锡生就去学技术,成了一名钣金工。在大丰农机厂,别人看不懂图纸,他看得懂。他会画画,又有技术,上面下达的农机机械研制任务就交给了他。在乡下的十年,陈锡生成长为一名技术骨干,拿到了多个科技创新奖。

“二儿子出生的第三天,回无锡的调令来了。”陈锡生被分配在了无锡搪瓷厂仓库。那段时间,他报名参加了崇安职校,上了三年的美术夜校,系统学习了素描、国画和书法。空闲时,陈锡生依然背着画夹到处写生,往往在公园一呆就是一天。受他影响,两个儿子也都喜欢上了画画。每到周末,陈锡生就骑着自行车一前一后载着两个儿子。上午带他们去公园、古镇、农村写生,下午送他们去市少年宫学国画。后来,两个儿子都考上了南京艺术学院。

要把祠堂画成国画

上世纪九十年代初,陈锡生从单位出来做起了古玩生意。他在友谊古玩城有家店,人家忙着做生意,他却忙着画古玩,经常一两个月也不去店里一次。看多了老物件,陈锡生就想把旧家当和花木盆景结合起来画成画。于是,石鼓、石磨、石碾、石槽、砖雕、水车、小船、轿子、独轮车、奇石盆景、花卉根雕,以及各种古旧家具、门窗等都是他画中的要素。这些旧物件经他的画笔组合起来,别有一番景致。

陈锡生喜欢画古玩、古物有家庭的原因,但如今他画惠山古镇祠堂群则是出于对家乡的热爱。2010年起,他到惠山古镇上写生后便一发不可收拾,几乎每周都会背着画夹去惠山古镇,百余座祠堂他画了近一半。每画一座祠堂,他都感叹祠堂建筑之美。“每座祠堂的雕塑、结构都不同,建筑风格各异,它们就像是艺术品,我被迷住了。”陈锡生希望把百余座祠堂全部画完,并将其画成国画。祠堂文化研究会的专家们很看好这些画,期待着它们能发挥更大价值。 (张月/文、摄)