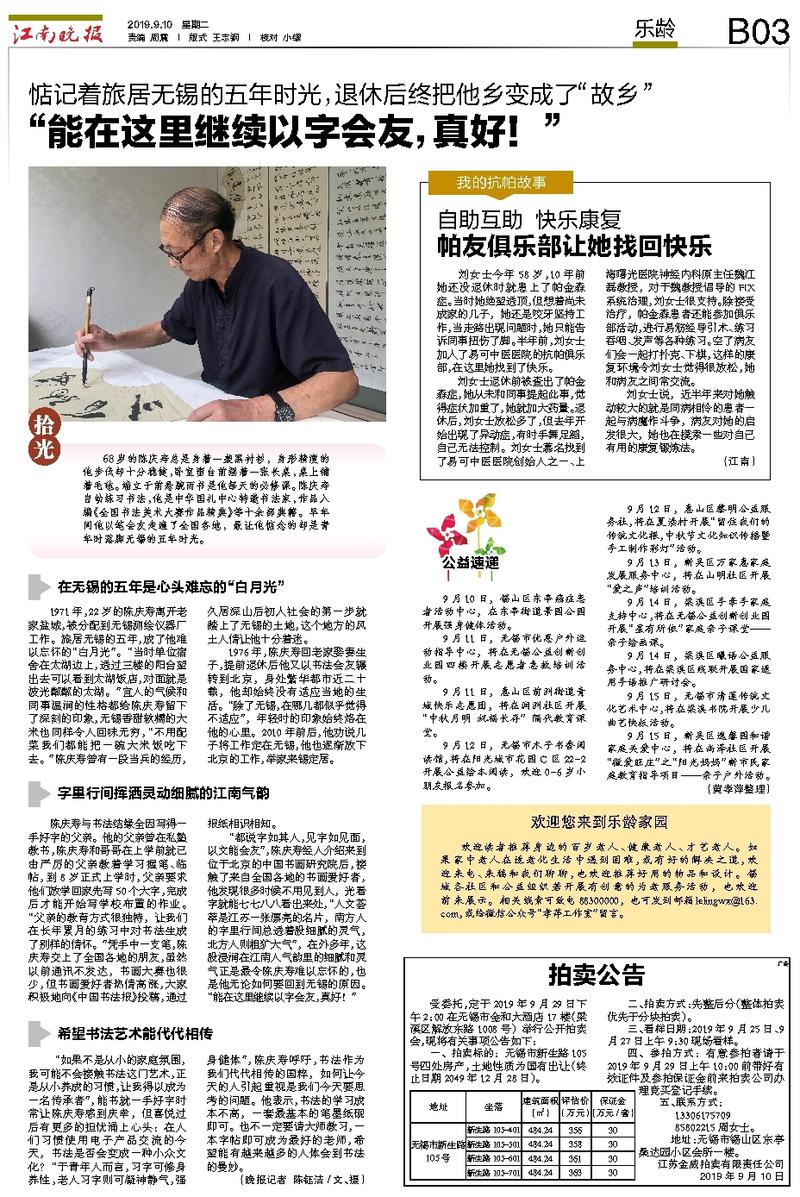

68岁的陈庆寿总是身着一袭黑衬衫,身形精瘦的他步伐却十分稳健,卧室窗台前摆着一张长桌,桌上铺着毛毡。端立于前悬腕而书是他每天的必修课。陈庆寿自幼练习书法,他是中华国礼中心特邀书法家,作品入编《全国书法美术大赛作品精典》等十余部典籍。早年间他以笔会友走遍了全国各地,最让他惦念的却是青年时落脚无锡的五年时光。

在无锡的五年是心头难忘的“白月光”

1971年,22岁的陈庆寿离开老家盐城,被分配到无锡测绘仪器厂工作。旅居无锡的五年,成了他难以忘怀的“白月光”。“当时单位宿舍在太湖边上,透过三楼的阳台望出去可以看到太湖饭店,对面就是波光粼粼的太湖。”宜人的气候和同事温润的性格都给陈庆寿留下了深刻的印象,无锡香甜软糯的大米也同样令人回味无穷,“不用配菜我们都能把一碗大米饭吃下去。”陈庆寿曾有一段当兵的经历,久居深山后初入社会的第一步就踏上了无锡的土地,这个地方的风土人情让他十分着迷。

1976年,陈庆寿回老家娶妻生子,提前退休后他又以书法会友辗转到北京,身处繁华都市近二十载,他却始终没有适应当地的生活。“除了无锡,在哪儿都似乎觉得不适应”,年轻时的印象始终烙在他的心里。2010年前后,他劝说儿子将工作定在无锡,他也逐渐放下北京的工作,举家来锡定居。

字里行间挥洒灵动细腻的江南气韵

陈庆寿与书法结缘全因写得一手好字的父亲。他的父亲曾在私塾教书,陈庆寿和哥哥在上学前就已由严厉的父亲教着学习握笔、临帖,到8岁正式上学时,父亲要求他们放学回家先写50个大字,完成后才能开始写学校布置的作业。“父亲的教育方式很独特,让我们在长年累月的练习中对书法生成了别样的情怀。”凭手中一支笔,陈庆寿交上了全国各地的朋友,虽然以前通讯不发达,书画大赛也很少,但书画爱好者热情高涨,大家积极地向《中国书法报》投稿,通过报纸相识相知。

“都说字如其人,见字如见面,以文能会友”,陈庆寿经人介绍来到位于北京的中国书画研究院后,接触了来自全国各地的书画爱好者,他发现很多时候不用见到人,光看字就能七七八八看出来处,“人文荟萃是江苏一张漂亮的名片,南方人的字里行间总透着股细腻的灵气,北方人则粗犷大气”,在外多年,这股浸润在江南人气韵里的细腻和灵气正是最令陈庆寿难以忘怀的,也是他无论如何要回到无锡的原因。“能在这里继续以字会友,真好!”

希望书法艺术能代代相传

“如果不是从小的家庭氛围,我可能不会接触书法这门艺术,正是从小养成的习惯,让我得以成为一名传承者”,能书就一手好字时常让陈庆寿感到庆幸,但喜悦过后有更多的担忧涌上心头:在人们习惯使用电子产品交流的今天,书法是否会变成一种小众文化?“于青年人而言,习字可修身养性,老人习字则可凝神静气,强身健体”,陈庆寿呼吁,书法作为我们代代相传的国粹,如何让今天的人引起重视是我们今天要思考的问题。他表示,书法的学习成本不高,一套最基本的笔墨纸砚即可。也不一定要请大师教习,一本字帖即可成为最好的老师,希望能有越来越多的人体会到书法的曼妙。

(晚报记者 陈钰洁/文、摄)