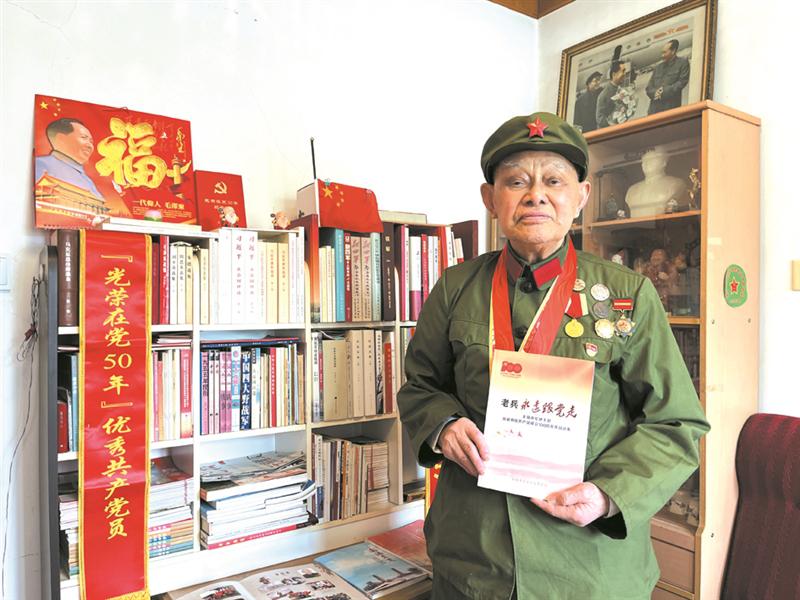

讲述人:董振泰 94岁

整理:记者 黄孝萍

今年是中华人民共和国建国75年,94岁的董振泰正是在新中国成立的那一年入的党,他的党龄也正好是75年。他先后获淮海战役纪念章、渡江胜利纪念章、中华人民共和国成立70周年纪念章等荣誉勋章。

他常言,无锡是他人生和军旅生涯的福地,他奉献光和热并在此安度晚年。这75年里,从部队离休后又到居委会工作近12年。无论在哪个岗位,他始终牢记党的嘱托,把人民装在自己的心中。

走上革命道路:

16岁不到,我当上了通讯员

我出生于1930年10月,是淮安板闸镇东街董何巷人。淮安是周总理的故乡,也是生我养我的故里。我们家主要做小生意——灯笼里的小蜡烛、夏天用的小蚊香,日子过得很艰难。我在纺纱厂当学徒,后来又在城隍庙街摆过香烟摊。10岁,我们家搬到了淮安城里,姨父和姨母把他们家的小粮店转给我们,让我们能维持生计。

1941年10月,参加了新四军的舅舅把哥哥董振国带出去参加革命,外婆、舅妈等人都去了解放区。1946年5月,哥哥回家乡探亲。6月初,他带着不到16岁的我到沭阳参加革命。我成为《淮海报》报社的通讯员。

1947年2月,华东部队统一整编,我被分配到华东野战军卫生部政治部文工团。后来,整编团领导让我到华东野战军卫生部第二野战医院卫校学习。1948年4月,我从卫校毕业,分配到医院七大队六中队任卫生员。

我跟随陈毅、粟裕出击中原,东渡黄河,参加豫东、济南、淮南、渡江、上海战役,参加了重大战役的救护工作。1951年6月,医院收治抗美援朝志愿军伤病员时,我担任重伤组组长。在一次次战争的洗礼下,我不断受到教育,革命觉悟也大大提升。

与无锡的不解之缘:

政治生涯从这里起步

在战争岁月中,我几次来到无锡,与这座江南城市的缘分有点特别。1949年4月23日,无锡和平解放,我们作为医疗团队,比大部队晚一些到达。当时,我们从靖江的八圩港渡江,4月底到达无锡石塘湾,收治转运了郎(溪)广(德)围歼战斗中负伤的926名伤员。这是我第一次到无锡,也是我到江南的第一站。

之后,医院从无锡到太仓、常熟等地,接收上海战役的伤病员。6月初,医院又回到无锡洛社进行休整。我有时会随司务长到无锡城里采购伙食。战时任务重,常要步行很久,我在执行任务时吃苦耐劳,做事不打折扣。同志们都认为我表现不错。6月12日,六中队党支部召开党员大会,接受我为候补党员,整个中队就我一个人。当年底,我成为正式共产党员。第二次无锡之行,成了我政治生涯的起点。从此,我把无锡视作生命中的福地。

1950年2月,第27军有一批指战员在游泳训练时,感染了血吸虫病。医院就从无锡洛社移防到当时嘉兴专区的嘉善县收治这批战士。当时,染病的指战员有5000多名,在我们的精心治疗下,全都治好了,这也是一项空前的成果。

我第三次到无锡,已是1982年底。当时的101医院政委离休,我成为101医院的副政委,主持医院政治工作。在这个岗位上,我发起过军民共建,和当时的黄巷卫生院结对,在医疗技术上给他们帮助,同时还在医疗器材上给予他们支持。

1983年8月,南京军区后勤部批准我离职休养,但实际上,我并不知情,依然在工作着。当年9月,领导派我到上海市移交转业干部。1984年9月,我又接到命令去北京、天津两市移交转业干部,并担任两市移交组组长。这时我才知道,组织已批准我离职休养,并在去京、津前补办了离休手续。我圆满完成了两次移交转干任务,达到“三满意”,即转业干部、军队、地方政府三方满意。

离休后继续发光发热:

当起了居委会主任

1986年11月,我即将前往军休所安度晚年。这时,101医院政治处主任和干事多次上门动员我到地方上参加居委会工作。我当时觉得有点难,自己干过医护、政治工作,但从没有过地方工作经验,也听不懂无锡话。好多老同事、老朋友也劝我,居委会都是婆婆妈妈的事,干不好会自毁名声。那时,岳父生病,我还要照顾他,家中也不太愿意我再去工作。

虽然千难万难,但我想,我是一名共产党员,也是一名革命军人,是党和国家培养的,始终要牢记全心全意为人民服务的宗旨。既然组织有需要,我应该为无锡的建设做一点贡献,服务好大家。

1986年11月,我来到红星居委担任居委会副主任兼治保主任,还当过调解主任。不知道如何走访居民,我就向户籍警小李学习,建立居委会户口册。当时打防疫针,要发打针票,我就挨家挨户上门,慢慢地和居民熟悉了起来。

在这些岗位上,我多次被评为先进。1989年至1998年,我三次被选为居委会主任。1991年,我还担任了溪南军休所首届管委会主任,服务离退休干部。我一边在红星居委会工作,一边还要回溪南开会。那时两边不通公交车,我刚刚学会了骑自行车,路上还常常摔跤。

这一生中,我和夫人对子女有亏欠,工作时常常一吃完晚饭就跑到办公室忙工作,孩子们的生活全靠岳母等人照顾。但人的一生很难两全。我始终把全心全意为人民服务,和群众打成一片记在心中。从这一点上来说,我觉得自己无愧于当时的入党誓言。