最近,一个公众号引发关注,26岁的插画师李月是公众号创办人。她偶然得知奶奶正在被营销号忽悠,购买昂贵却无用的保健品。于是,她想到自创公众号,并把真科普装扮成营销文转发给奶奶。

李月把想法发在社交媒体上,迅速得到响应。300多个志同道合的网友各显其能,有的创作文字,有的编辑版式,有的去评论区充当“群演”。一条条科普推文诞生,并被转发到家族群里,知识传播的同时,老年人与年轻人原本疏离的情感链条,被重新连接。

起因

不想让长辈再被“围猎”

12月10日,李月(化名)的公众号发布最新文章,其中有一篇是《警惕诈骗,小伙竟因买机票损失上万元?!》。内容简单明晰,是对航班延误改签骗局的揭露与提醒。字号很大,用红色字体着重提醒:“航班动态务必通过航空公司官方渠道核实确认……旅游出行时遇到任何可疑事情,请询问您的子女家人们。”

这个叫“万物沉眠”的公众号,自10月15日以来,一共发表了20篇推文,每一篇的目标受众都直指老年人。“万物沉眠”同时也是李月个人社交媒体的名字,她是一个26岁的插画师,社交媒体也几乎全是插画作品展示。把公众号改成“营销号”做真科普,完全是个意外。今年9月底,她偶然发现,82岁的奶奶正在遭受营销号的欺诈。

“我奶奶不会扫二维码,有一天,她让我帮忙扫,然后再把扫完的内容转给她。”李月发现,扫完二维码,进入的是一个营销页面,兜售“包治百病”的保健品,“价格都非常贵。”

随着深入了解,李月感到奶奶正在被各式各样的营销号“围猎”。奶奶每天都要准时收看直播,听“专家”的免费讲座、抢小额红包、买价值7000元的养生烟,并且对其功效深信不疑。

“再这么下去肯定不行。”既然奶奶会轻信营销号的“假科普”,为什么不做一个“真科普”的公众号?

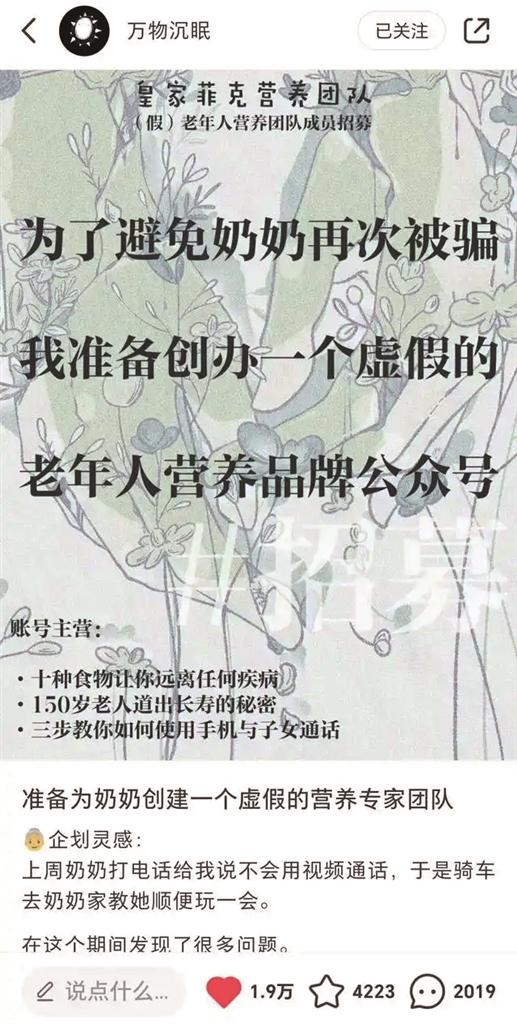

9月30日,李月在社交媒体上发布了一条笔记:“为了避免奶奶再次被骗,我准备创办一个虚假的老年人营养品牌公众号。”

她想组建一个皇家菲克(英文fake“假的”音译)团队,用公众号创建一个“科普茧房”,传递真实的科普知识。

“刚开始几天没有什么人回应,没想到后来响应的热心人那么多。”李月的这条笔记,现在有1.9万赞、4200多次收藏、2000多条评论。很多年轻人都表示家里爷爷奶奶姥姥姥爷,也在遭受相似的“围猎”。

大家的意见五花八门,有人觉得公众号的名字不太招老人喜欢。在没法改名的情况下,李月把公众号头像换成了莲花,简介是:“为您的身体保驾护航!关注即可享受宇宙电波的庇护!”关注以后,立刻会收到消息:“您好!欢迎您!祝您幸福安康!富贵吉祥!”

一切,都是为了更贴合老年人的阅读习惯。

协作

网友分组打造“营销号”

公众号的前几篇推文,是李月自己写的,内容包括养生烟、隔夜饭等,每一篇都有100多条评论。评论网友的网名有很多是“夕阳正好”“开心幸福”之类,头像也有不少是荷花、锦鲤、晚霞等。

这些网友,其中就暗藏着皇家菲克团队群演组成员。“群演组有许多热心人,他们说自己没什么特长,但可以充当‘群演’‘水军’,为推文增加热度。群演组经常交流心得,分享头像、名字,尽量‘扮演’成中老年人。”

目前整个团队拥有300多位热心肠网友,主要以20到30岁的女性为主,其中有不少是大学生和年轻打工人。大家利用所学和所从事的专业,打造更符合老年人阅读习惯的科普信息。

为了提高效率,团队分成了很多组。除了群演组,还有选题组,这个组平时海量浏览时下热点,每次找出3个当前最重要、最应该解决的问题。接下来,选题组把这3个选题交给写作组。写作组由擅长文字表达的网友组成,他们会从3个选题中挑选一个最利于传播的。然后,写作组会与专业组进行联络,相互配合,完成推文的文字创作。“专业组里有生物、营养等方面的专业人士,有点像整个团队的大脑。”

文字素材创作完成后,交给图片排版组。这个组负责将图文编辑得更美观、更吸引老年人眼球。完成后,推文交到审核组手中,他们具备设计经验,对半全角、标点符号、错别字进行审核。与所有组都存在联系的,还有一个统筹组,他们就像是沟通的桥梁。

一篇所有组都参与的推文,从寻找选题到最终发布,大约需要一周时间。发布以后,就是群演组的“表演时间”。

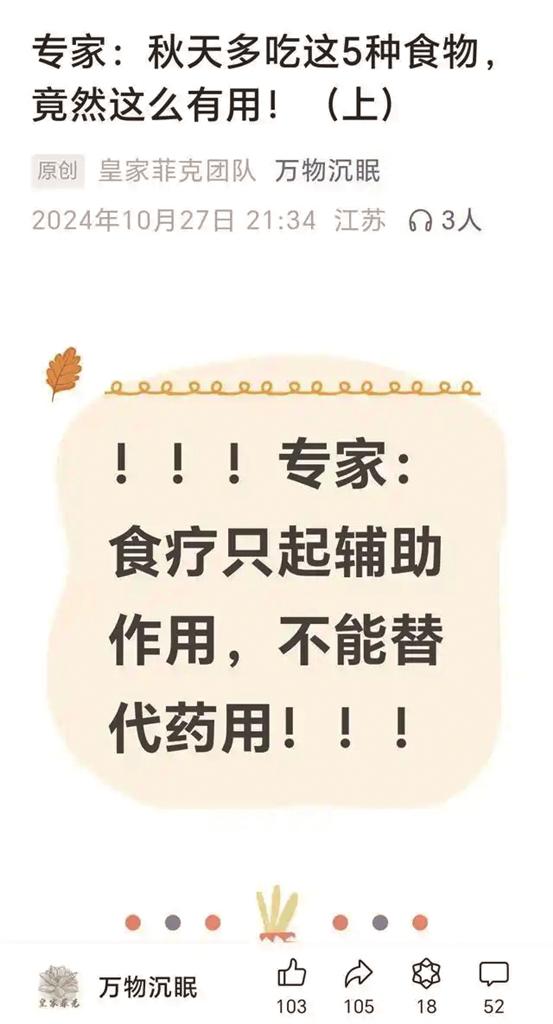

这300多个热心肠,来自五湖四海,素昧平生,却以“为老年提供正向科普”为追求,组织成为一支比很多营销号都更专业、高效的团队。属于团队协作的第一篇推文是关于秋天建议老年人多吃的食物,一共上中下三篇。

李月说:“我完全没有想到,大家这么热情、专业。”时至今日,公众号运转两个月,团队热情丝毫未减。有网友问需不需要实验室照片,使推文看起来更具说服力。还有来自海外的网友,问需不需要国外场景的图片,比如会议场景,因为老年人可能会相信“外国专家”等人设。

收获

打破与奶奶的交流壁垒

“传播的效果还不错。”李月把每篇推文都转到自己的家族群里。奶奶已经不再购买昂贵的养生烟,但是会说,要把没抽的烟抽完。“奶奶还让我去她家的冰箱看看,她认为隔夜饭放在冰箱的某些区域可能是安全的。”

网友们也反馈,那些平时熟练使用手机的老人,对推文的接受度较好,手机使用不太熟的老人,接受度偏低。

但是,网友们异口同声地表示,老人普遍对来自晚辈的关心大加赞赏。因为,在家族群里,晚辈往往是较少发言的角色。

“我自己的感受,做这件事情,在情感上得到的反馈比科普本身还要好。看起来只是一篇推文,却给了晚辈和长辈一个共同话题,大家借此聊起来,情感链接重建或者更加牢固了。”

李月有海外求学的经历,她一度感觉跟爷爷奶奶有点疏远。家里人害怕时差、害怕打扰她上课,所以总是不好意思联系她。回国后,李月从事插画师这个工作,大部分时间都在老家,她就是为了离家人更近。

“从我的经历回想了一下,我觉得年轻人和老年人的交流存在一些壁垒。老年人不愿意打扰我们,尤其像手机、数码、网络这些方面,他们可能羞于开口。而年轻人呢,又误以为老年人对这些新事物不感兴趣。”自从她开始把公众号信息往家族群里发,群里老年人和年轻人的交流,日渐热烈,“其实我想,很多年轻人,是很乐意跟老年人分享当下最新鲜的流行语、热梗这些。”

有时候,公众号的选题匮乏,李月会骑上自行车,去奶奶家寻找灵感。原先,奶奶每天下午4点和6点都要准时打开手机收看营销直播。但只要李月在,奶奶就不碰手机,只跟她聊天。

“当我听到奶奶说,身边的朋友渐渐逝去,就能明白这种精神上的空虚,让老人更需要陪伴。”李月开始关注“老年人心理”,这是她从未涉足的领域。“我也反省自己,是不是因为以前跟奶奶疏远了,才让那些骗子趁虚而入。”

公众号的更新,已经日趋稳定,李月想在短视频方面有所拓展,“希望有这方面才华的朋友,能加入我们”。此外,她还想把科普工作,从线上转到线下。“我有走进社区办科普讲座的想法,面对面和老年人交流,越主动越容易获得及时反馈。而且把预防做在前面,比事后发推文提醒更有效。”(北京晚报)