新吴区硕放镇溇金村蜿蜒的新泾河上,一座明代单孔石拱桥静卧了近五百年。2024年10月,这座名为“杨墓世家桥”的古桥,在部分坍塌损毁多年后启动修复工程。如今,修复后的杨墓世家桥与另外两座“世家桥”并排跨水而立,成为溇金村历史的最佳注脚。

一座古桥与一个家族

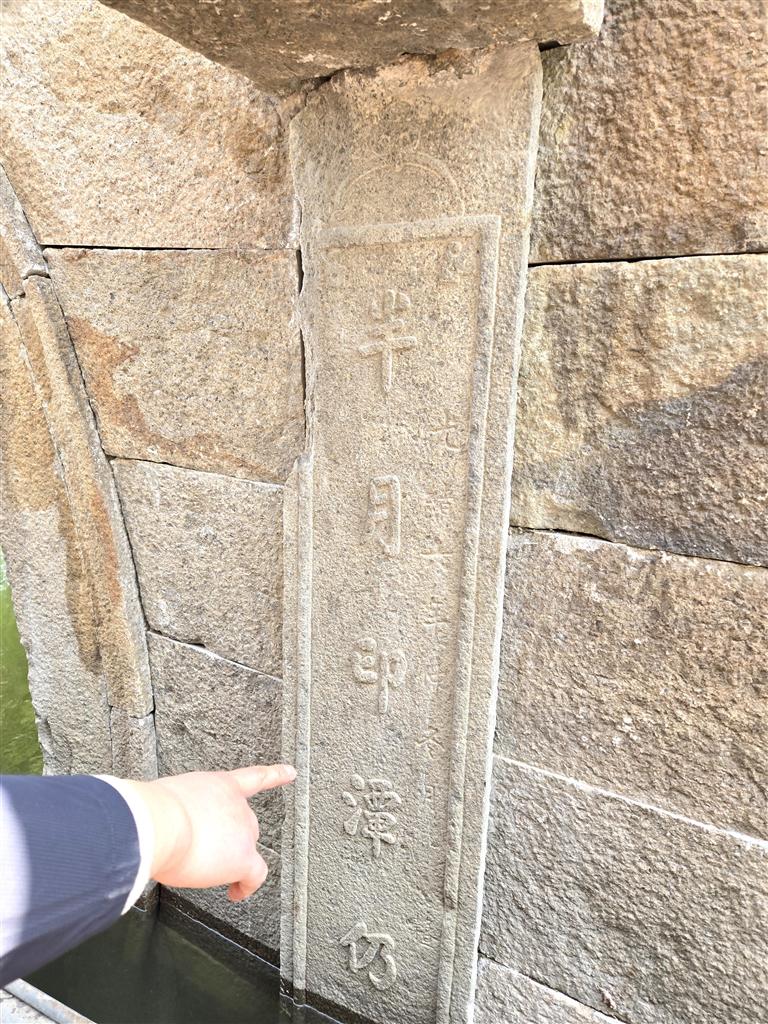

据《泰伯梅里志》记载,明万历年间(1573年—1620年),锡山杨氏十六世孙杨源在家族自杨墓迁居溇上后,为便利族人往来首建此桥,题名“杨墓世家桥”,寓意家族世代传承。万历四十五年(1617年),桥体因河道变迁损毁,杨氏族人杨汝为联合宗侄杨四维重建,加高桥身以通舟楫,桥顶雕刻六朵如意祥云,民间称为“仙人脚印”,寄托着祈福纳祥的愿景。清光绪六年(1880年),桥体再度颓圮。锡山杨氏丼头支后人、东林书院创建者杨时二十五世孙杨文彩慨然捐资,首倡重修。此次重修后的石桥工艺精湛,桥身两侧刻有“北流直接梁鸿水,南派遥通范蠡湖”“半月印潭仍旧迹,一声柔橹过新泾”两副楹联,以暗八仙纹饰框边,尽显江南特色。

2024年10月,杨墓世家桥再迎“重生”。此次修复的契机,源于锡山杨氏三十二世孙、《锡山杨氏宗谱》世家桥支续修者杨烽想弥补续修宗谱时的遗憾。他翻开泛黄的宗谱,向记者展示“杨墓世家桥”与锡山杨氏的有关记载。他幼时跟随祖父摇船经过桥下时,曾见过桥洞内高浮雕龙纹与碑刻。但多年来桥缝中杂草丛生,桥体坍塌严重,部分石刻已沉入河中,内拱券的铭文一直未被完整记录,古桥没有了往日的风采。修复工程启动后,团队遵循“最小干预”原则,按照原貌修缮,内部残缺部分用混凝土补配,避免现代水泥破坏古韵。桥顶“仙人脚印”浮雕、拱券龙纹及光绪年碑文均被完整保留。古桥修复工程于当年12月完成。在杨烽看来,古桥修复的最大意义在于“唤醒”,唤醒的是乡愁,更是城市“活的遗产”:“每一次重修,都是家族与时代的对话。保护古桥,就是保护城市的文化根系。”

三座世家桥见证发展

在溇金村,“世家桥”不止一座,除了“杨墓世家桥”,另有建于1991年的“重建世家桥”,以及主干道上的世家桥公路桥。这三座同名不同代的桥梁,以并立之姿串联起无锡文明的演进脉络。

上世纪80年代中期,无锡进入工业化快速发展期。原有的“杨墓世家桥”古桥桥面狭窄、承载力不足,难以满足拖拉机等运输工具的通行需求。1991年4月,古桥旁新建起一座钢筋混凝土结构的平桥,命名为“重建世家桥”。桥面平整,两侧增设水泥护栏,可通行载重更高的车辆。当地村民回忆道:“新桥建好后,村里的砖瓦厂、纺织厂的原料运输顺畅多了。”这座朴实无华的“新桥”,见证了无锡乡村从传统水乡向工业城镇的转型过程。进入21世纪,无锡城市化进程加速。一座双向车道的世家桥公路桥在古桥与新桥上游拔地而起。公路桥的建成,不仅缓解了区域交通压力,更将溇金村与无锡高新区紧密连接。

来到溇金村,你会看到修复后的杨墓世家桥与另外两座“世家桥”并排跨河,古桥静默,新桥质朴,公路桥实用。“桥的意义,在于连接。”杨烽站在公路桥观景台上眺望,“古桥的修复,不仅仅是复原一座桥,而是留住历史的印记。”古桥不语,却回答了何为“传承”,让每一代人都成为历史的见证者与续写者。(李昕昕/文、摄)