| 汪正丹 文|

在这个世界里,没有一种爱,超过父爱,父爱如山。

父亲汪海若青年时代,师承著名画家胡汀鹭学习中国画,同时,在无锡国学专修馆学习中文,与冯其庸是同班同学。后来又拜无锡文化名宿程景溪为师,学习古诗词。因而,父亲在诗书画方面有很高的造诣,是无锡著名文化人。

一

父亲一直有一个夙愿,就是要把我培养成为一代书画名家。

记得我很小的时候,父亲在家中客厅墙上挂一块小黑板,教我用粉笔写字。有一次,冯其庸来我家做客,看到小黑板上用粉笔写的繁体“斗”字,非常惊讶。他问我父亲:“是嫂夫人写的吗?”父亲笑呵呵地摇摇头,指指我说:“是正丹学写的。”冯其庸听后,一把抱起我,连声说:“了不起,了不起,此孩子前途无量啊。”

从那以后,父亲更加认真地教我写字。我从上小学一年级开始,必须每天写两页毛笔字。二年级后,父亲每天要用红笔为我写的字画圈,有8个字画单圈,2个字画双圈,有1个字画三圈,分别奖励1分钱。

连元街小学每年要举办书法比赛,每次比赛我都是年级第一名。因此,父亲更加坚定了要把我培养成为书画家的决心。

当我上小学五年级的时候,父亲让我拜著名书画家吴觉迟为师,学习中国画。郑重起见,父亲专门请吴觉迟在江南菜馆吃了顿饭。饭菜比较简单,四菜一汤,其中,有吴觉迟最爱吃的松鼠鳜鱼。我记得当时吴觉迟还说:“鱼烧得不错,和苏州松鹤楼烧的松鼠鳜鱼像极了。”

之后,我每逢星期天,就到吴觉迟家学画,主要是临摹名家真迹。吴觉迟家和我家是世交,两家友情深厚,吴老师从不吝啬,他把家藏的名家名画给我临摹。我临摹过吴观岱、樊少云、陆俨少、宋文治、贺天健等许多名家真迹。有时候,吴觉迟还让我把名画带回家临摹。

二

父亲要我学画,但我真正的爱好和志向是成为一名音乐家。

我母亲在青年时代是一名音乐教师,也是无锡华光国乐团的成员,还在无锡电台唱过歌。也许是受母亲的影响,我在小学里,就喜欢吹笛、拉拉二胡。我家没有二胡,母亲就向华光国乐团的琴师钱世仁借一把二胡。钱伯伯送二胡来我家的时候,对母亲说:“其实这把不是真正的二胡,是京二胡,但是孩子刚刚开始学,乐器是一样的。”

不久,我又迷上了拉小提琴。母亲非常支持,向华光国乐团的邓伯伯借了一把破旧的小提琴给我练习。我非常满足,当时,有将近一年的时间,我在家认认真真地学习小提琴。可惜好景不长,邓伯伯要回上海了,他把小提琴带走了。

不久,我初中毕业,被分配到苏北响水农村插队。

临行前,母亲要表姐承祯陪我到苏州置办两身像样点的衣服。在苏州百货公司的橱窗里,我看到了一把小提琴,眼前一亮。我恳求表姐不买衣服,买一把小提琴给我。表姐起初不同意,但禁不住我软硬缠磨,最后同意了。

原以为到家后要遭到父母的严厉训斥,结果当父母看到了我那么热爱音乐,一句责备的话也没有,母亲对我说:“既然你要学小提琴,就要认认真真地学好它。”

母亲的话我牢记在心。到农村后,我非常用功地学习小提琴,先后学习《法拉拉》和《开塞》练习曲。凭这一技之长,在农村期间,一直在乡、镇文艺宣传队工作。把学画的事搁在了一边。

几年后,我已经能熟练地演奏小提琴独奏曲《新疆之春》和《红色娘子军》等高难度的曲目。

南京艺术学院到响水县招生,我报考了小提琴专业,可惜面试通过了,政审不合格。不久,响水县文化部门又推荐我去报考盐城军分区文工团,在军分区文工团面试后,又请盐城京剧团乐队老师面试。从现场情况看,他们对我的演奏非常满意。但是,同去报考的一位知青告诉我,部队的政审更加严格。我们选择了不辞而别。回到公社后,分管知青的公社干事告诉我:“其实你已被军分区文工团录取,准备调你到盐城邮政局,借军分区文工团工作。”听了他的话,我非常后悔,但为时已晚。那一段时间,我的情绪非常低落,天渐渐转凉,初中时在纺织厂学工患的哮喘病又发了。这时候,我父母已下放苏北滨海临淮公社黄海大队插队落户。他们听到我的情况后,把我接到滨海家里养病。

三

虽然经历挫折,我学习小提琴的志向没有改变。我知道邓伯伯有一个亲戚在上海音乐学院教授小提琴,回到滨海家中后,我恳求母亲和邓伯伯联系,安排我到上海学习小提琴。父母婉转地做我工作,连续三天三夜对我说教,父亲说:“鲁迅早年是学医,后来也改变了志向,成就了一番事业,被称为中国的脊梁。你既然音乐的道路走不通,还是学习中国画吧。”

以后很长一段时间我就在滨海父母那里养病、学画。其间,我临摹了大量的古人作品,巨然的《溪山兰若图》长卷临过30多遍,还有唐寅的作品,清“四王”的墨迹临得更多。

父亲把我临摹王石谷的画,通过他的诗文老师程景溪转呈陆俨少老师指教,陆俨少老师很赞赏,回复了四个字“用笔可取”。我父亲欣喜若狂,对我的期许更高了。

1971年秋冬,冯其庸在江西“五·七”干校回北京途中,专程到滨海看望父亲。那时,已过了吃蟹的季节,父亲为接待冯其庸,特地养了两坛螃蟹,他们每天喝酒、吃蟹、吟诗、作画。

当时我正好在滨海父母家中,父亲给冯其庸看了我的画。冯其庸看后,频频点头说:“画得很好,画得很好。”他还勉励我,不仅要写字学画,还要多读书。

之后,父亲要我和冯其庸经常通信,父亲说:“你能在和冯其庸伯伯通信中学习提高、增长知识,学到很多东西。”父亲的殷切希望,我记在心里。

四

父亲说,学好中国画不仅要多临摹,还要读万卷书,行万里路。

1972年父亲带我去黄山写生。记得是秋天,秋高气爽,风和日丽,我们是坐船先去杭州的。我是第一次到杭州,父亲陪我到西湖边走走。第一次直面西湖,那西湖的美、西湖的艳、西湖的丽,历历在目,此时此景,再品读“淡妆浓抹总相宜”的诗句,更加回味无穷。

我们是第三天才到黄山,那时,没有索道上山,只能走。虽然山高路险,但黄山的景色太美了,一路走来也不觉得累。到天都峰时,随身携带的黑白胶卷已拍完了5卷。中午到玉屏,吃了中饭,刚要出发,天公不作美,下起了雨。山里一下雨,眼前一片雾茫茫的,什么都看不见,父亲对我说:“看来要在玉屏住夜了。”两个小时后,雨突然停了,一瞬间,日头高照,金光万丈,只看见一座座碧绿的山峰从云雾中跃起,美不胜收。此情此景,终身难忘。我们到北海宾馆,天已全黑,记得那时住宿是每晚1.5元一张床铺,地铺是0.5元,我们睡的是地铺。第二天我们游览了排云亭、始信峰等著名景点,也完成了许多写生作品。从无锡出发时,父亲对我提了两个要求,一是独立完成一件写生作品,二是创作一首描写黄山景色的诗。我的写生作品是《黄山迎客松》,回锡不久,就完成了水墨画稿。那首诗我最得意,记得是这样写的:“万壑千峰立,树梢百泉飞,白云深处望,松松石石奇。”

上世纪七十年代,我回无锡办理病退手续,恰逢中央工艺美术学院院长张振宇回无锡养病,住在无锡太湖饭店。通过冯其庸的介绍,父亲请尹光华老师陪我一同去拜见张振宇。我带了临摹的王羲之《圣教序》书法作品,请他指点。张振宇看后赞不绝口,为鼓励我认真学习书画,他把他精心临摹的《瘗鹤铭》书法作品送给了我,对我说:“这本书法作品是我精心临摹的,准备送给内人的。今天送给你,希望你勤奋学习书法,早日成才。”

父亲书画界的朋友见到《瘗鹤铭》这本书法作品后,大加赞赏。陆平石伯伯拿了五本书画册,要想交换《瘗鹤铭》,由于我的坚持,父亲婉言回绝了他。

张振宇病重期间,冯其庸写信给父亲,要父亲带了《瘗鹤铭》帖子到北京去。冯其庸说:“张振宇还健在,请他题写个封面,我再题个跋,这件作品就完整了。”可惜,父亲忙于工作,没有成行。

上世纪八十年代初,父亲请程景溪师公介绍,我正式拜陆俨少老师为师学习中国画。陆俨少老师为人祥和,他那师者风范使人肃然起敬。

陆俨少老师家在上海淮海北路,进门有一个庭院,左手厢房就是陆俨少老师的画室。记得我第一次去见他时,带了我临摹的《圣教序》书法和习画作品。陆老师看后,很满意,他对我说:“临画很重要,但学习书法更重要,画可以一天不画,字不能一天不写。”

五

党的十一届三中全会后,我调回无锡工作。工作安定了,心已无杂念,一心学画,书画精进,作品多次入选无锡市书画展。

但是,这样的状况没有维持多久。我大学毕业后,调市建工局工作,任局党委秘书。工作繁忙,习画时间少了。后来,又转任局组织人事科科长,工作任务更重了。其间,要经常到基层召开建筑职工座谈会等,常常满屋子的烟,喷得我哮喘病又复发了。最严重的一次,半夜救护车送医院,抢救了三天三夜。

过后,哮喘病频发,我已不能静心作画了。

父亲看到我的情况,面上不说,但是我知道他心里是凉凉的。我们每次在一起,已看不到他的笑脸。

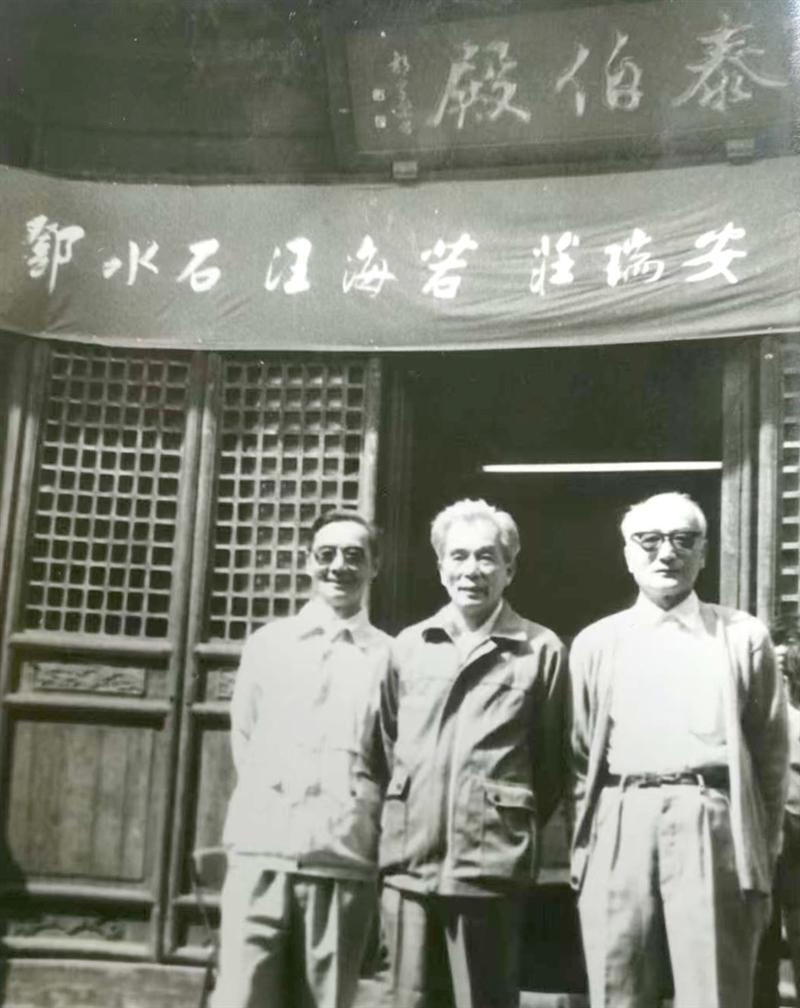

直到1988年夏天,他和邓水石、庄瑞安一起在惠山“泰伯殿”举办“三老书画展”,《无锡日报》副刊登了我的文章《坎坷丹青路,盛世彩墨新》(我眼中的父亲汪海若)后,我才看到了他灿烂的笑脸。

父亲在我身上花费了太多的心血,他的夙愿是把我培养成一代书画大家。我因客观原因,辜负了父亲的希望,深感愧对父亲。

在世上,因母亲伟大而忽略了父亲,在我眼里,父亲是耀眼的,父爱,永生难忘。