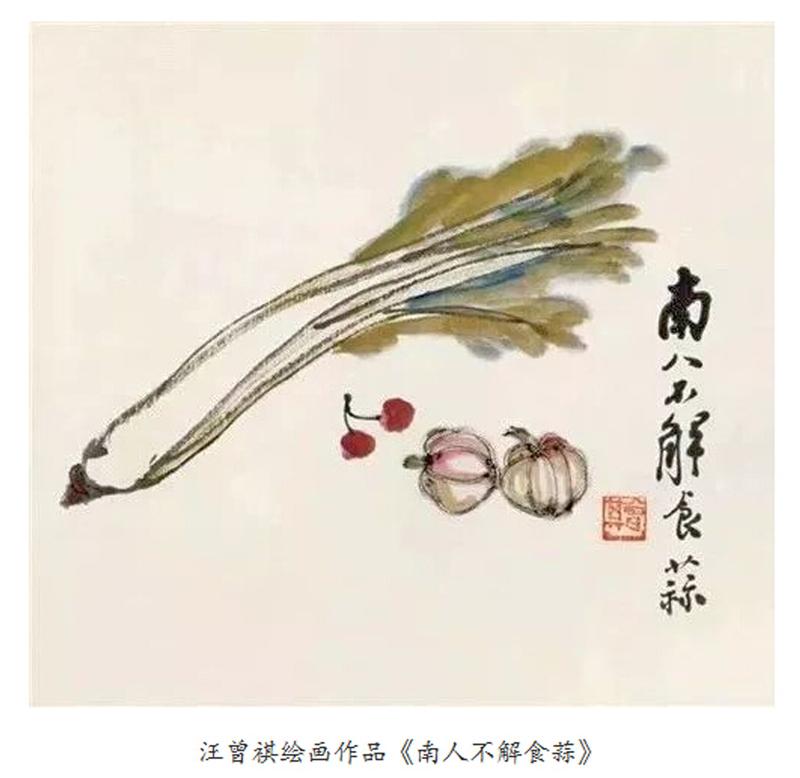

| 王道 文 |

在汪曾祺所有的朋友中,语言学家朱德熙是颇为重要的一位。去年一月,由人民文学出版社推出的《汪曾祺全集》十二卷本出版,从中可以读到汪曾祺写给朱德熙的很多信件。汪曾祺在致信朱德熙时,曾多次探讨食物的渊源,甚至在信中教这位朋友做菜。当然,在信中他更不忘时不时邀请这位老友一起小聚小饮。

朱德熙与汪曾祺是西南联大的同学,两人正是在那时结下了深厚的友谊。朱德熙的夫人何孔敬也是在那个时期与朱德熙恋爱并结婚的,对于汪曾祺和朱德熙的友情,她是非常了解的。

从女人搽粉到油炸蛤蜊

朱德熙去世后,何孔敬在汪曾祺的建议下,写出了《长相思:朱德熙其人》一书。在书中,她叙述:“德熙后来在古文字研究上取得很大成就。他说:‘我在联大的时候,并没有想做一个什么人,只是兴之所在,刻苦钻研。’他的好朋友汪曾祺在《怀念德熙》文中说德熙的治学完全是超功利的。这一点我知道得最清楚,也知道得最早。”

汪曾祺从早即看出这位朋友对于学术的甘于寂寞和孜孜不倦。因此在书信中两人时常探讨相关话题。

有一次,汪曾祺在信中与朱德熙无意间就提到了女人化妆。“古代女人搽脸的粉是不是米做的,仿佛这跟马王堆老太太的随葬品有点什么关系。近日每在睡前翻看吴其濬的《植物名实图考长编》以催眠……”由其中提及的“粉,傅面者也,可澄也”,汪曾祺考证说他怀疑古代妇女以米粉涂面以润泽皮肤,且说是“着粉”,而非后来的“扑粉”。对于老师沈从文推论说古代妇女以蛤粉搽脸,他并不认同,因为“蛤蜊这玩意本来是不普遍的”。

在论学这方面,汪曾祺可谓直抒心胸:“记不清是《梦溪笔谈》还是《容斋随笔》里有一条,北人庖馔,唯用油炸,有馈蛤蜊一篚,大师傅亦用油(连壳)炸之至焦黑。蛤肉尚不解吃,蛤粉之用岂能广远?蛤粉后世唯中药铺有卖,大概是止泻的作用,搽粉则似无论大家小户悉用铅粉了。”

一九七二年十二月,汪曾祺致信朱德熙,说他因为办公地停电,偷空回了一趟家,“一个人炒了二三十个白果,喝了多半斤黄酒,读了一本妙书。吃着白果,就想起了‘阿要吃糖炒热白果,香是香来糯是糯……’”这里有必要强调一下,朱德熙是苏州人,汪曾祺在信中学着朱德熙苏州话的腔调,并说想起了朱家的孩子。从中可见汪曾祺在稍感寂寞时就想到和老友叙叙旧。

早在从西南联大毕业时,也就是朱德熙与何孔敬订婚和结婚的时候,汪曾祺就跟着忙前忙后的,甚至比媒人还要忙。

何孔敬是安徽桐城人,订婚那天吃的是桐城“水碗”,据说这是招待贵宾的上等酒席。根据何孔敬的回忆:“每碗菜(都是荤菜)都带汤汤水水,每道菜讲究又鲜又嫩。”须知这是一九四四年的云南,学生教授们普遍缺肉少菜。当时的两位媒人是物理教授王竹溪和中文教授唐兰,陪客则是汪曾祺。结婚时,汪曾祺受何孔敬父母之托帮忙操办,就连新娘子的礼服都是汪曾祺去取的。开始汪曾祺按照何母的意思拎了粉红色的回来,可是何孔敬穿上照镜,发现与自己脸色不相配,于是决定换成白色的。为此朱德熙还犯难,说这是你母亲的意思,怎好违背?两人僵持之际,汪曾祺接过礼服拿去换了白色回来,说:“不合适,还可以替你去换。”

在按照老规矩结婚次日“回门”那天,饭后无事的一对新人决定去看电影,但也没落下碰巧前来的汪曾祺。只是到了吃夜饭时,汪曾祺决定不做“电灯泡”了,而是去约会他的心上人施松卿。在此前后,他们四人更是一个快乐而温馨的小团体。

烤麻雀就酒

在读汪曾祺致朱德熙的信文时,我常常替读者感谢这位作家知己,须知汪曾祺一些有关美食的文章能够写出来,可能就是因为有这位值得倾诉和交流的对象。

一九七七年九月,汪曾祺致信朱德熙:

“最近发明了一种吃食:买油条二三根,劈开,切成一寸多长一段,于窟窿内塞入拌了剁碎的榨菜及葱的肉末,入油回锅炸焦,极有味。又近来有木耳菜卖,煮汤后,极滑,似南方的冬苋菜(也有点像莼菜)……汪朗前些日子在家,有一天买了三只活的笋鸡,无人敢宰,结果是我操刀而割。生平杀活物,此是第一次,觉得也呒啥。鸡很嫩,做的是昆明的油淋鸡。我三个月来每天做一顿饭,手艺遂见长进。何时有暇,你来喝一次酒。”

这里可以看出,汪曾祺所“发明”的“油条塞肉”菜最早是和朱德熙聊到的,他在信中还用到了苏州话的“呒啥”。信中所提到的“笋鸡”则是尚未完全长大成年的大鸡仔,这种鸡吃起来很嫩,在我的老家,这种鸡常用来于中秋节往来送礼。

据我读汪曾祺致朱德熙的信文发现,后来他广为流传的《葵》《薤》《栈》等食物考文都是一九七七年写给朱德熙的信文内容。在此间的信中,汪曾祺还不时和老友交流逛菜场的信息,如一九七八年六月二十六日:“西四近来常常有杀好的鳝鱼卖。你什么时候来,我给你炒个鳝糊吃。”响油鳝糊,那是苏州的名菜,可见汪曾祺知道朱德熙的口味。又如一九七八年十二月二十日:“北京近来缺菜,肉只肥膘猪肉,菜只有大白菜,每天做饭,甚感为难,孔敬想有同感。何时菜情好转,当谋一叙。”

此信中可谓是北京农副食品的一个历史见证。汪曾祺并不以自己是家庭主厨为不妥,坦然与好友谈及菜场见闻,并渴望有空能一起喝酒聊天。由此想到了汪曾祺有一次去访朱德熙,只有朱家儿子在“捣鼓”无线电。汪曾祺见客厅的酒柜里有瓶好酒,便请朱家儿子上街买两串烤麻雀,他自己打开酒瓶,边喝边等。酒喝了半瓶,朱德熙还是未归,汪曾祺丢下半瓶酒和一串烤麻雀,对朱家儿子说:“这些留给你爸了!”

肉丝炒干巴菌

汪曾祺喜欢到朱家“蹭饭”吃,可能是因为何孔敬女士善于做菜。汪曾祺曾写过云南的干巴菌,那是连昆明人都很珍惜的当地土产。何孔敬专门写过这种菌子:“干巴菌不同于一般菌子是圆扁的,而是一坨一坨的,那模样像腐朽的棺材板,也可以说是一坨干了的牛粪,一句话,样子不好看。”

何孔敬女士说,在西南联大的师生里,或许只有唐兰教授家里知道干巴菌的洗法和做法。因为如果松毛择不干净,吃到嘴里如同针扎。唐兰夫人制作的干巴菌打卤面味道极其鲜美。

朱德熙在唐家吃过后,第一个想到的就是老饕汪曾祺,说:“孔敬,等我们结了婚,把曾祺、松卿叫来,你给我们做回干巴菌吃吃,好不好?”结婚后,何孔敬果然把汪曾祺、施松卿请到家里来,做了肉丝炒干巴菌,汪曾祺吃了赞不绝口:“在昆明生活了七八年,什么都吃过了,唯独干巴菌没有吃过。”

在这里,不妨摘抄一下何孔敬女士的菜谱:

“干巴菌里不但藏有烂了的松毛,且有红泥沙土。先把干巴菌里的烂松毛一根一根地剔出来,然后撕成一丝一丝的,用清水泡洗,泡到红泥沙子没有为止。配料肥瘦肉丝各半,红、绿辣椒丝少许,猪油、素油皆可。先把油呛热了炒肉丝,放少许好酱油,炒到光了油,再放干巴菌,一同炒一炒,就好起锅上盘了。”

何孔敬果然是一位贤内助,又是一位优秀的家庭厨师。自从在朱家吃了干巴菌后,汪曾祺一直还惦记着什么时候再来尝尝菌子菜肴。二十世纪八十年代一个盛夏的上午,汪曾祺突然来到朱家,何孔敬打开门一看是汪曾祺,就问他这么早来北大什么事。汪曾祺说刚从昆明出差回来,顺路给德熙送点干巴菌来。此时朱德熙已经去上课了。何孔敬让汪曾祺进屋去喝茶,汪曾祺说司机在下面等着呢,要赶着回去。何孔敬说你把干巴菌都给我们,你们回去吃什么,意思是让他留点。汪曾祺说,拿回去又不会做,天气又热,一折腾,全烂了。于是何孔敬邀请汪曾祺和施松卿次日来家里吃饭,正好一起尝鲜。但汪曾祺感觉出差太累,还是没有来。

汪曾祺后来在《菌小谱》里特别提到干巴菌:“干巴菌是菌子,但有陈年宣威火腿香味、宁波油浸糟白鱼鲞香味、苏州风鸡香味、南京鸭胗香味,且杂有松毛清香气味。”一味干巴菌,汪老吃出这么多的味道,真是会吃,难怪他对何孔敬烹制的干巴菌赞不绝口。

过年一起吃鸡

大概是一九四八年的大年初一,汪曾祺和施松卿特地来到朱德熙家与朱家一家三口一起过年。这可让何孔敬犯了难,因为家里没有什么菜,连基本的猪肉都没有。市场上的荤菜几乎都被抢购一空。

根据何孔敬的回忆:“准备什么菜呢?急中生智,赶紧添了两个菜:一个粉丝熬大白菜,一个酱油糖煮黄豆,南方人叫笋干豆。把面粉换的鸡做了道主菜——红烧洋葱鸡块。”

说到这里还有个辛酸的故事,当时有传言说战争要从南面打过来了,住在北平的人们纷纷屯面,朱德熙家屯了三十袋面粉,后来有农妇求上门来要求拿一只鸡换三十斤面粉回去过年。这才使得朱家有了一只鸡过年。

何孔敬不禁感慨:“这个年过得真够惨的了。”汪曾祺却说:“有鸡吃就行了,还要吃什么。”但是因为有了朋友的陪伴,即使菜谱有点“惨淡”,也足以抵消特殊时期物质匮乏带来的窘迫心情。

其实朱德熙更喜欢品尝汪曾祺的手艺,他常对何孔敬说:“曾祺烧的菜,是馆子里吃不到的。”有时他不在家,临走时也会嘱咐妻子,说汪曾祺今天会来家里,要烧什么菜招待。

一九九一年,朱德熙到美国斯坦福大学讲学,汪曾祺致信他,希望他能早日回国。信中有一首诗:“梦中喝得长江水,老去犹为孺子牛。陌上花开今一度,翩然何日赋归休?”

汪曾祺在信中一再督促老友回国来,说老在外面也不是个事,还提到他自己上次赴美(应该是参加爱荷华写作营)第二天就想回来了。“要说的话很多,等你明春回来时再谈吧……”

汪曾祺哪里知道,此时的朱德熙已被诊断为肺癌晚期,仅在半年后就离世了。朱德熙还有很多事业没有完成,汪曾祺又有多少心里话想和这位知己说一说呢?

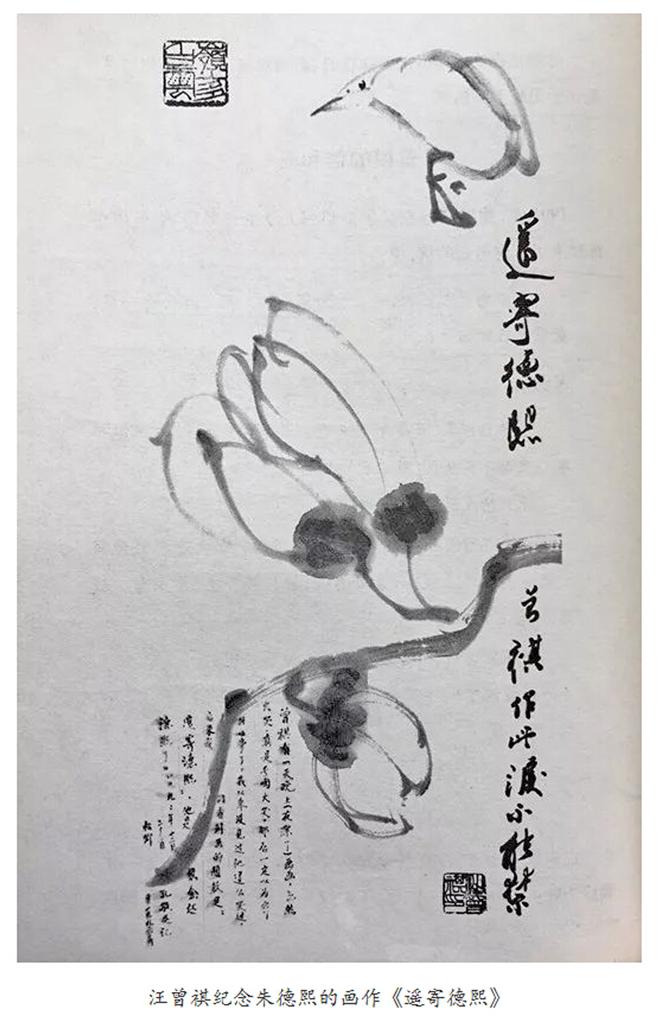

朱德熙在美国去世不久,何孔敬收到施松卿寄来的一封信:“曾祺一天夜晚在书房里,都以为他在写作。忽然听到曾祺在书房里放声大哭,把我们吓坏了,我们到书房里一看,只见书桌上摊开了一幅刚画好的画。画的右边写的是‘遥寄德熙’,下款写的是‘泪不能禁’。”

汪曾祺去世后,汪家子女将这幅画送给了朱家,何孔敬把这幅画装框后悬挂在朱德熙的书房,以示纪念。