凌晨的西南医院,不复白天的喧嚣,静悄悄的手术室里,只有仪器在嘀嘀作响。众人围成一个半圆,向着中间的手术台,沉默、庄重地鞠躬。蒋娜站在其中,低垂着头,心情一如既往的复杂。手术台上是赵伟(化名)的遗体。他是重庆市开展公民逝世后器官捐献以来的第1000例捐献者,捐献的器官将让5个人受益。

赵伟的捐献是蒋娜促成的。她今年29岁,是一名人体器官捐献协调员。

6月11日,是第七个“中国器官捐献日”。根据最新的《中国器官移植发展报告(2021)》显示,2021年共有肝脏、肾脏、心脏、肺脏移植等待者118924人活跃在等待名单中,而同期,仅有19326人接受器官移植手术。

巨大的缺口背后,是一个个焦灼等待的家庭和无数个关于器官捐献的复杂命题——关乎生死、情感和中国人千百来年信奉的“入土为安”的传统观念。

流程的“中心节点”

作为器官捐献协调员,蒋娜承担的是整个捐献流程中“中心节点”的工作。从发现潜在捐献人、收集临床信息、协助医学评估、讲解捐献流程,到协助维护捐献器官功能、见证捐献器官获取……

可以说,一例器官捐献的全过程,都离不开她的协调。从业6年来,她成功促成180例捐献,至少帮助600余人重获新生,曾获评2020年度全国优秀人体器官捐献协调员。

“我是人体器官捐献协调员,你愿意以另一种方式延续病人的生命吗?”自从当上器官捐献协调员后,这句话慢慢成了蒋娜的口头禅。在ICU外,她对很多家属都说过。

在避谈生死的中国传统家庭面前,这句话说出口,意味着蒋娜将背负很多情绪和责任。有时是沉默,有时是质疑,有时是谩骂,有时则是请求。

2018年夏天,23岁的小伙子李兵(化名)因抢救无效,进入“捐献状态”。他是独生子,父母文化程度不高,但意外开明,捐献进行得很顺利。综合医学评估结果和家属意愿,李兵捐献了部分器官。手术结束后,遗体等待送去殡仪馆。

手术室外的长椅上,李兵的父母互相依靠着。两人神色憔悴、佝偻着背,短短几天,就像老了10岁。

接到通知,他们谁也没动。白发人送黑发人的巨大悲痛,让他们无法面对接下来的一切,无声地抗拒着送儿子去殡仪馆。他们知道,去完回来,一个具象的人就要消失,从此只剩摸不到的想念。

“你能不能帮我们送他过去?”沉默良久,李兵的妈妈小心翼翼地开口,布满红血丝的双眼看着蒋娜,目光满是哀求和悲戚。严格来说,这不是器官捐献协调员的工作范畴。但面对一位母亲的恳求,蒋娜还是答应了。

蒋娜个子瘦小,扎着利落的高马尾,平时走起路来风风火火,马尾辫随着脚步一弹一弹的。她胆子大,曾经被十几个家属围着质问,都没打过怵。但这一次她却“怂”了,24岁的小姑娘头一回经历这些,心里到底还是害怕的。她没敢搭着灵车走,而是打了辆出租车,跟在灵车后面进了殡仪馆。

手续办完,蒋娜坐在大厅等候。凌晨1点多的殡仪馆静悄悄的,空调开得很足,蒋娜胳膊上的鸡皮疙瘩一阵阵地“起立”,即使用手搓下去很快又会“站”起来。她不敢抬头、不敢看窗外,只低头看着手机,心里暗怪自己以往看太多恐怖片。

如坐针毡地等了2个多小时,一切终于办妥,蒋娜坐上了返程的出租车。看着手里的火化证明和车窗外不断闪过橙黄色的路灯,她脑海中突然浮现出李兵母亲那双哀求的眼睛,所有恐惧随之消失了。

“我忽然意识到,他不仅是一个陌生人,他还是一个伟大的捐献者,是一个妈妈做梦都想再见一面的儿子。我只希望他能顺顺利利地走完人生最后一程。” 那一刻,蒋娜如此清楚这份工作的意义。

之后,每年都有两三位捐献者是蒋娜送去殡仪馆的,她再也没有害怕过。

总想为别人撑把伞

从业以来,蒋娜挨过不少骂,但对于人体器官协调员这份工作,她始终存有一份使命感。因为她也是一名器官受捐者的家属。多年以前,她的母亲接受过眼角膜移植。

蒋娜的妈妈曾是个医生,失明对于一个医生而言意味着所有的职业理想付之一炬。排队等待移植的每一天都是煎熬的,每个响起的电话,蒋娜都盼望着是通知移植的好消息。然而一次次的失望,让她渐渐陷入了绝望。直到有一天——

“配型到你了,来医院准备手术吧!”电话里短短的一句话,让这个日渐消沉的家庭重新焕发生机。时隔多年,蒋娜现在都记得当时的心情:就像在暴风雪里,咬着牙走了很久很久,在即将冻死时遇到了一团温暖的火焰。

因为这段经历,多年后,蒋娜大学毕业,没有选择专业对口的护理行业,而是成为了一名人体器官捐献协调员。她把自己变成了一座桥,让无数生命在桥上通过捐献实现流转、新生。在这座桥上,蒋娜见证过很多震撼人心的感动。

2019年1月10日,44岁的刘杰(化名)在西南医院走完了人生的最后一程。他捐献出了全身可用器官和遗体。

刘杰未婚未育,等在手术室外的是他年逾七十的父母。晚年失独,两位白发苍苍的老人得互相搀扶着才能站稳。

手术结束,出手术室前,蒋娜罕见地犹豫了。见惯了生离死别,她很少害怕面对捐献者家属。经常跟家属谈话的她,逻辑清晰、口才极好,但这一次,看着两位年迈的老人,她嘴巴张了又张,实在不知道能说些什么。

看出蒋娜的为难,没等她挤出安慰的话,刘杰的父亲反倒先开了口:“儿子救不活不怪你们,捐献也是为社会做贡献,我们想得通。”蒋娜松了口气。

空旷的走廊里,蒋娜立在原地,看着两位老人缓慢离开的背影,心里百感交集。时空突然被拉回了多年以前,她看见了那个年幼的女孩,抱着妈妈喜极而泣的身影。她意识到,那枚角膜的背后或许也有这样一对伟大的父母。

蒋娜的妈妈曾告诉她:“以后我走了,我也要捐献,要帮助别人。”后来,蒋娜也进行了人体器官捐献志愿登记。

那个淋过雨的小女孩长大了,正努力为别人撑起一把伞。

“蒋老师,我想知道爸爸的器官好不好。”

“我爸爸的器官救了几个人?手术还顺利吗?”

“受捐者恢复得怎么样?有没有排异反应?”

2023年2月份,叶菲(化名)的父亲因突发脑出血离世,成为了一名器官捐献者。捐献完成的2个多月来,蒋娜多次收到她发来的信息。

亲人的离世不是一时的暴雨,而是此生漫长的潮湿。那场暴雨过后,叶菲在悲伤的沼泽里越陷越深,父亲器官的所有动向,是拉她上岸的唯一绳索。

“喂,您好。我是重庆西南医院人体器官获取组织办公室的器官捐献协调员,能麻烦你们帮我个忙吗?”思索再三,蒋娜联系了受捐者所在地区的相关机构,请求对方跟受捐者沟通,写一封信给叶菲,让她能够安心。

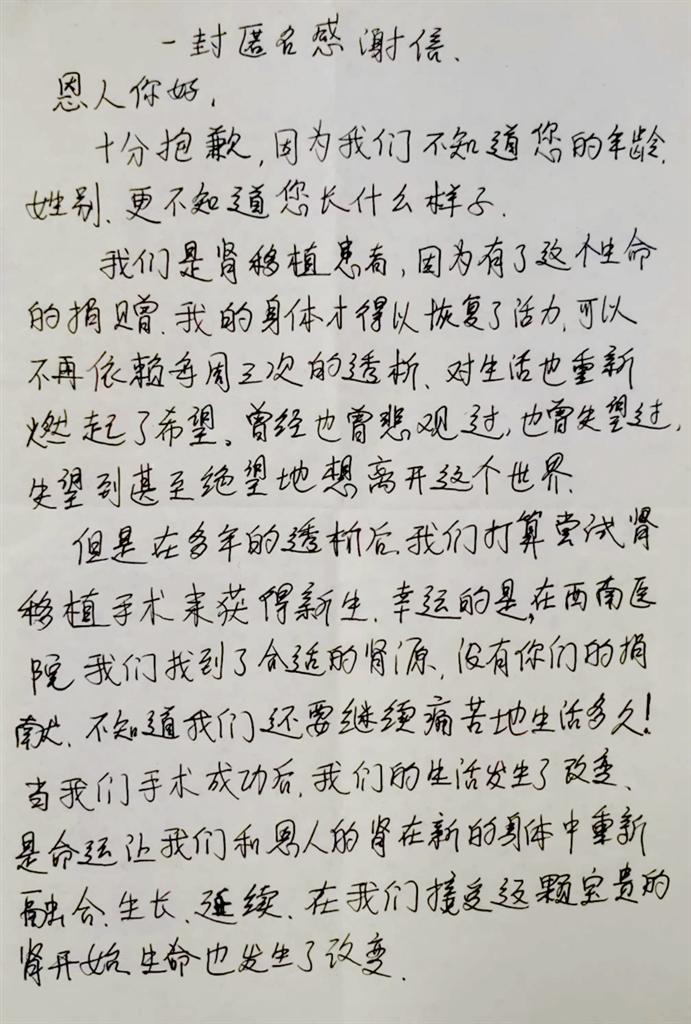

在遵守器官捐献双盲原则的前提下,这封匿名感谢信,辗转送到了蒋娜手中。她第一时间拍照发给了叶菲。

“恩人你好!十分抱歉,我们不知道您的性别,更不知道您长什么样子。我是肾移植患者,因为有了您的捐献,不用再依赖每周三次的透析,每天可以大口喝水、畅快淋漓地上厕所,对生活也重新燃起希望。恩人的肾脏将会在我的身体里融合、生长、延续生命……”

收到信后,叶菲第一时间发来感谢:“谢谢您。这些消息确实让我心里好受了一点,至少我爸还在,对吧?”

“他以另一种方式在这世间活着,用另一种方式继续看这个世界,会有人带他去不同的地方,看不同的风景。”蒋娜说。

“是的,我也是这样觉得。所以,这就是捐献的意义吧。以后,我也会照顾好我自己的。”父亲去世的2个月后,在蒋娜的帮助下,叶菲终于走出了沼泽,张开双臂,准备迎接阳光。

而桥梁上,关于生命和大爱的故事还在续写。 (重庆日报)