| 叶建兴 文|

一、归隐之光

在历史的长河中,无数文人雅士归隐山野田间,为后人留下了一曲曲田园之歌,而明代无锡人王问更是一位特立独行的隐者,他的一生,交织着仕途的奋进、诗意的沉吟、丹青的挥洒,奏出属于自己的湖山清韵。

王问(1497—1576),字子裕,人称“仲山先生”,自小聪慧,师从邵宝。于嘉靖十七年考中进士,初授户部主事,后任南京兵部车驾司郎中,招募民间勇士,付予高饷,加以训练,尽力遏制倭寇侵袭,被百姓称颂,继而被擢为广东按察佥事,在赴任途中,实在放心不下年迈病弱的父亲,决然辞官回乡。其子王鉴是嘉靖四十四年进士,初授山东定州知州,成绩斐然,擢升户部员外郎。后亦辞官随父归隐。王问有个哥哥叫王召,是嘉靖二年进士,授户部主事。王氏一门三进士,成为明代无锡科举史上的一段佳话。

回溯东晋,陶渊明《归去来兮辞》至今读来仍然令人怦然心动。他在文中那句“田园将芜胡不归”,表达了对当时社会动荡不安,政权频繁更迭,百姓苦不堪言的不满。他不为五斗米折腰,毅然决然辞官归隐,荷锄种田,过上了“采菊东篱下,悠然见南山”的生活。无独有偶,时光流转千年后王问在他撰写的《湖山歌》中,发出了同样的喟叹:“秋风萧萧吹客衣,嗟今之人胡不归?”“地洵美而非远,嗟今之人胡不归?”目睹了朝堂的云谲波诡,腐败丛生,加上父亲年迈多病,王问同样选择了辞官归隐。这跨越千年的异曲同工之“胡不归”,开启了志士贤人另一种悲天悯人的诗文人生。

被后人誉为“明文第一”的明代著名文学家归有光撰《宝界山居记》文中,点明和记述了王问的归隐缘由和归隐生活,宝界一带“群峰出没于波涛之间,以百数。重涯别坞,幽谷曲隈,无非仙灵之所栖息……”文中把王问归隐宝界山与唐代诗人王维归隐辋川的史实进行了比照。他称羡仲山先生择宝界山居之“挟湖以为胜,而马迹、长兴,往往在残霞落照之间”,他接着说,虽然王维的辋川别墅有诗画之妙,但“仲山之居,岂减华子冈、欹湖诸奇胜”,而王维居所,哪有宝界山湖峦云烟之妙呵。至此震川先生在文中还不忘讥讽王维于德行上有亏,“以濡羯胡之腥膻。以此知士大夫出处有道,一失足,遂不可浣”,转而大力称赞王问、王鉴父子“嘉遁于明时,何可及哉,何可及哉”。

王问在宝界山筑庐隐居,实因此地风景秀美,民风淳朴,山不高而秀润,水不深而旷远。南眺浩浩太湖,北揽盈盈蠡湖,与鹿顶山相互对峙,与军嶂山逶迤相连。此地不单有如梦似幻的烟雨之境,更有名士留下风流余韵。宝界山是大有来历的。西汉末年无锡出了一位叫虞俊的高士名臣,品德高尚,忠贞耿直,官至丞相司直。王莽篡汉,自号为新,为笼络人心,欲让虞俊出任三公(太尉、司空、司徒)的司徒。但虞俊对前来劝说的官员说,我汉臣也,愿为汉鬼,不事汉贼,随后被逼饮毒酒,含恨而逝,葬于家乡宝界山。后汉光武帝刘秀平定王莽之乱,为表彰虞俊的忠肝义胆,亲赐朱宝红幡,覆盖虞俊的坟茔和宝界山顶。于是漫山红遍,红光闪耀,至今思来,令人动容。因此宝界山又称朱山,现今尚有朱山村。

南宋诗人、北宋大观三年进士钱绅,出任同安知州,卓有政绩,志尚高洁,在靖康之乱后隐居宝界山,结庐读书,藏书万卷。种植松竹梅,饲养白鹤。过上了与同时代隐居西湖孤山的诗人林逋相仿的生活。这是蠡湖版“梅妻鹤子”的场景。

几百年后,明天顺八年的进士陈宾,官至福建布政使,官声极佳,为人清正廉洁。后辞官隐居宝界山,在坡上遍植梅花百余株,名曰“梅坡”。读书之余,他种梅吟梅:“雪虐风饕愈凛然,花中气节最高坚”,堪称无锡最早的“梅园”。

尔后百年,明嘉靖十七年进士王问和嘉靖四十四年进士王鉴父子,循陈氏旧迹筑“湖山草堂”隐居在宝界山。草堂简约质朴,竹篱环绕,柴扉轻掩,屋内几案上摆满经史子集、文房四宝,屋外开辟菜圃、药园,四季果蔬鲜嫩,药草飘香。晨曦微露,扫松径落叶,询渔樵问答;晚霞残照,看浮光跃金,听渔舟唱晚;田埂陌上,感受土地的力量,体悟自然的律动;他们在旷野里行走,在书斋里吟唱。三十年不进城市,却在湖山之间辟出“万松径”“太白峰”“白莲池”“朝阳台”“可吟亭”“南桃花坞”“湖山草堂”等35个景点。且为各处题词赋诗,流传至今还有23首,妥妥的明代文旅推广的行家里手。

二、湖山诗情

王问是著名诗人,著有《王仲山先生诗文稿》《初筮斋集》,嘉靖三十三年他与本地诗人秦瀚、顾可久、华察和王石沙等合力重修碧山吟社,结社作诗。他的文学创作同样熠熠生辉,诗文质朴真实,归隐后体会渔樵之乐,俯察自然之理,真情地描绘田园生活之艰辛、山水风光之秀美——

太白峰

登高送落辉,

流光灭远水。

回首七十峰,

峰峰暮云间。

从诗中我们依稀看到身穿布衣素袍的作者,伫立宝界山巅,凝视落日熔金,与湖山共情,追逐自由的灵魂。

又是一个暮霭沉沉的傍晚,仲山先生亲眼看见渔家的艰辛与欢乐——

鱼隈

日暝得鱼归,

妻子欢自足。

系船湖水边,

上下伐黄竹。

生动地描写了渔夫出没风波浪里,满载而归。鱼满舱虾盈箩,一日生计有了着落,再现了妻子儿子欢欣地砍竹修渔具的渔家生活情景。

我们再来吟诵王问的另外二首诗——

鹤俸田

白鹤巢云松,

秋深稻粱足。

宁知烟霞心,

不受人间禄。

从此诗中,我们可以看到王问归隐已深深地融入当地乡野之中,春华秋实,通过艰辛的劳动,获得了稻粱丰收。自己虽怀有遁入山林,恋慕云烟供养的心愿,且有朝廷俸禄,但通过躬耕田陌,辛勤劳作,完全可以自己养活自己。

湖山草堂

生长此山间,

不知山路远。

时时扫落叶,

归向松门烧。

在这里你哪里还能看到峨冠博带的士大夫形象,这分明是一位扫叶砍柴向炉前的山野农夫啊。仲山先生感叹前代高人隐居之地掩映在山谷深处,已经寻觅不到些许踪迹了,惟有农人、樵夫过着自我淳朴的生活,“幽居隐深谷,空濛烟树间。岁序忽复变,樵歌常自在”,他用不加雕饰的诗句,写出了自己通透的样子。

三、笔墨自新

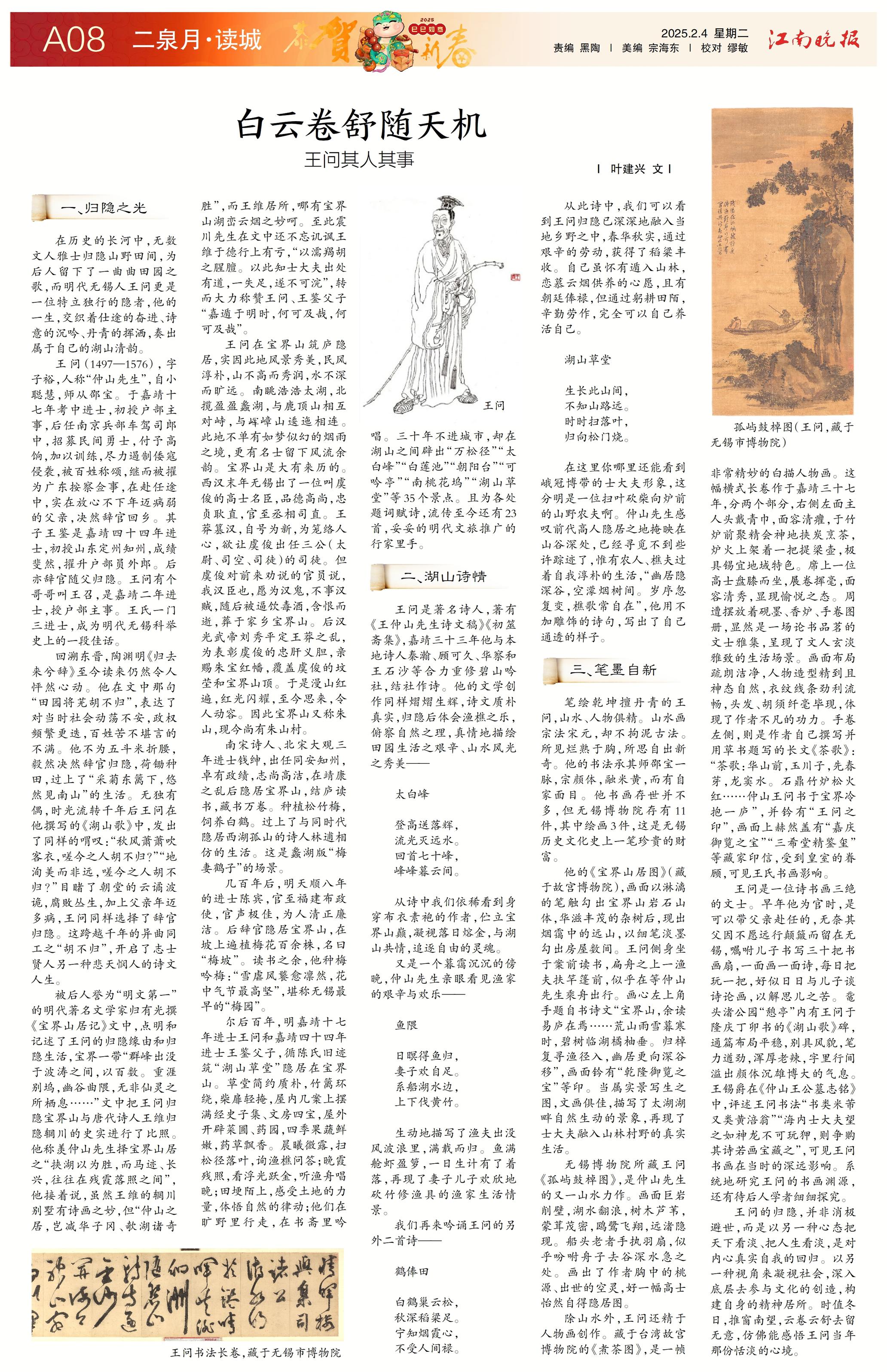

笔绘乾坤擅丹青的王问,山水、人物俱精。山水画宗法宋元,却不拘泥古法。所见烂熟于胸,所思自出新奇。他的书法承其师邵宝一脉,宗颜体,融米黄,而有自家面目。他书画存世并不多,但无锡博物院存有11件,其中绘画3件,这是无锡历史文化史上一笔珍贵的财富。

他的《宝界山居图》(藏于故宫博物院),画面以淋漓的笔触勾出宝界山岩石山体,华滋丰茂的杂树后,现出烟霭中的远山,以细笔淡墨勾出房屋数间。王问侧身坐于案前读书,扁舟之上一渔夫扶竿篷前,似乎在等仲山先生乘舟出行。画心左上角手题自书诗文“宝界山,余读易庐在焉……荒山雨雪暮寒时,碧树临湖橘柚垂。归棹复寻渔径入,幽居更向深谷移”,画面钤有“乾隆御览之宝”等印。当属实景写生之图,文画俱佳,描写了太湖湖畔自然生动的景象,再现了士大夫融入山林村野的真实生活。

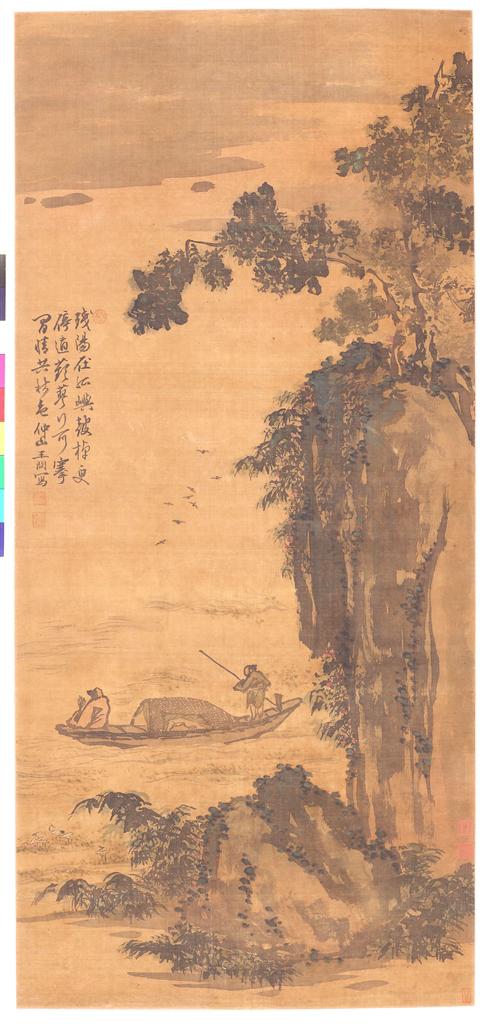

无锡博物院所藏王问《孤屿鼓棹图》,是仲山先生的又一山水力作。画面巨岩削壁,湖水翻浪,树木芦苇,蒙茸茂密,鸥鹭飞翔,远渚隐现。船头老者手执羽扇,似乎吩咐舟子去谷深水急之处。画出了作者胸中的桃源、出世的空灵,好一幅高士怡然自得隐居图。

除山水外,王问还精于人物画创作。藏于台湾故宫博物院的《煮茶图》,是一帧非常精妙的白描人物画。这幅横式长卷作于嘉靖三十七年,分两个部分,右侧左面主人头戴青巾,面容清癯,于竹炉前聚精会神地挟炭烹茶,炉火上架着一把提梁壶,极具锡宜地域特色。席上一位高士盘膝而坐,展卷挥毫,面容清秀,显现愉悦之态。周遭摆放着砚墨、香炉、手卷图册,显然是一场论书品茗的文士雅集,呈现了文人玄淡雅致的生活场景。画面布局疏朗洁净,人物造型精到且神态自然,衣纹线条劲利流畅,头发、胡须纤毫毕现,体现了作者不凡的功力。手卷左侧,则是作者自己撰写并用草书题写的长文《茶歌》:“茶歌:华山前,玉川子,先春芽,龙窦水。石鼎竹炉松火红……仲山王问书于宝界冷抱一庐”,并钤有“王问之印”,画面上赫然盖有“嘉庆御览之宝”“三希堂精鉴玺”等藏家印信,受到皇室的眷顾,可见王氏书画影响。

王问是一位诗书画三绝的文士。早年他为官时,是可以带父亲赴任的,无奈其父因不愿远行颠簸而留在无锡,嘱咐儿子书写三十把书画扇,一面画一面诗,每日把玩一把,好似日日与儿子谈诗论画,以解思儿之苦。鼋头渚公园“憩亭”内有王问于隆庆丁卯书的《湖山歌》碑,通篇布局平稳,别具风貌,笔力遒劲,浑厚老辣,字里行间溢出颜体沉雄博大的气息。王锡爵在《仲山王公墓志铭》中,评述王问书法“书类米芾又类黄涪翁”“海内士大夫望之如神龙不可玩狎,则争购其诗若画宝藏之”,可见王问书画在当时的深远影响。系统地研究王问的书画渊源,还有待后人学者细细探究。

王问的归隐,并非消极避世,而是以另一种心态把天下看淡、把人生看淡,是对内心真实自我的回归。以另一种视角来凝视社会,深入底层去参与文化的创造,构建自身的精神居所。时值冬日,推窗南望,云卷云舒去留无意,仿佛能感悟王问当年那份恬淡的心境。