| 叶建兴 文|

竹炉雅韵:

从惠山到宫廷的艺术回响

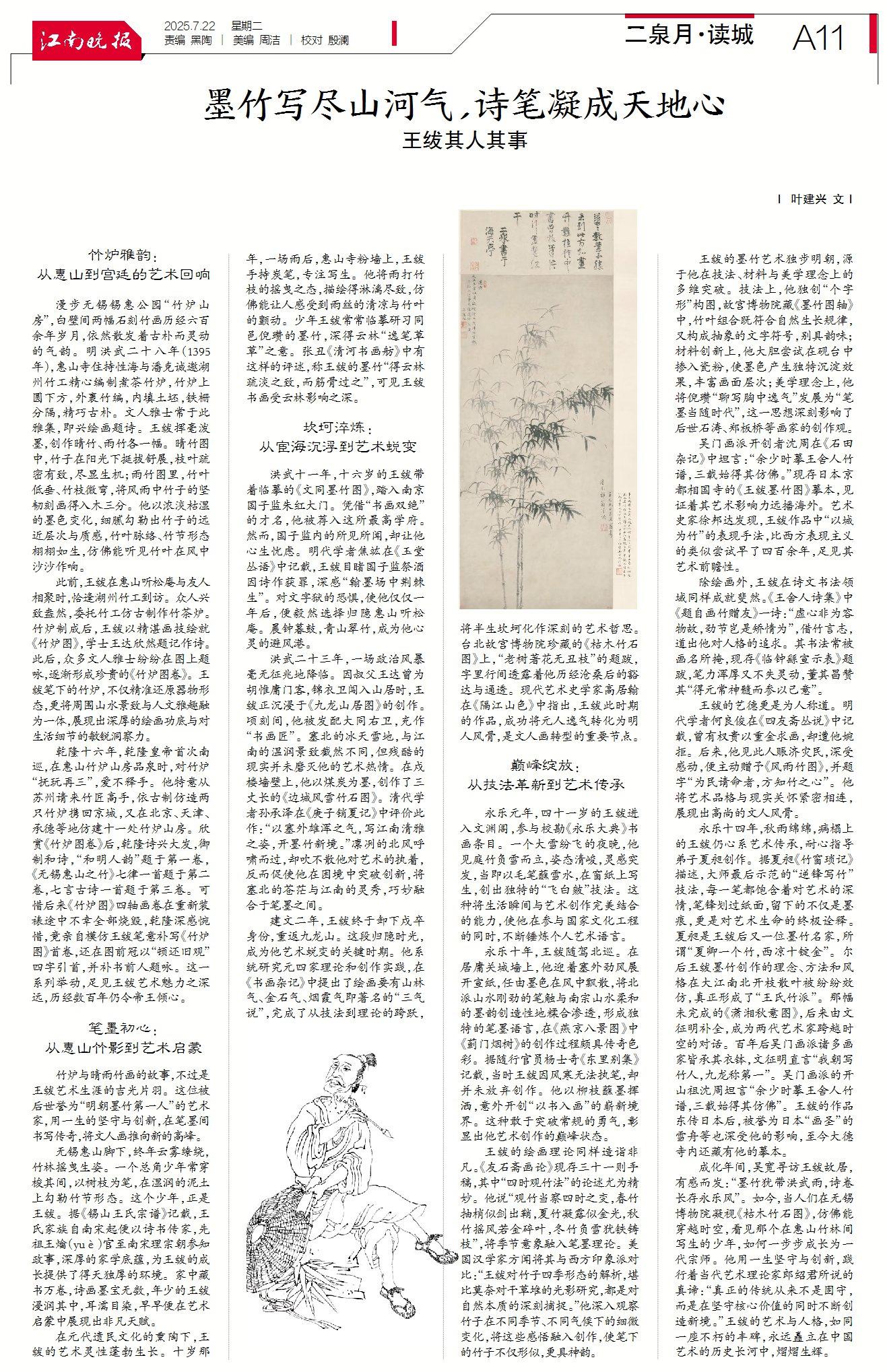

漫步无锡锡惠公园“竹炉山房”,白壁间两幅石刻竹画历经六百余年岁月,依然散发着古朴而灵动的气韵。明洪武二十八年(1395年),惠山寺住持性海与潘克诚邀湖州竹工精心编制煮茶竹炉,竹炉上圆下方,外裹竹编,内填土坯,铁栅分隔,精巧古朴。文人雅士常于此雅集,即兴绘画题诗。王绂挥毫泼墨,创作晴竹、雨竹各一幅。晴竹图中,竹子在阳光下挺拔舒展,枝叶疏密有致,尽显生机;雨竹图里,竹叶低垂、竹枝微弯,将风雨中竹子的坚韧刻画得入木三分。他以浓淡枯湿的墨色变化,细腻勾勒出竹子的远近层次与质感,竹叶脉络、竹节形态栩栩如生,仿佛能听见竹叶在风中沙沙作响。

此前,王绂在惠山听松庵与友人相聚时,恰逢湖州竹工到访。众人兴致盎然,委托竹工仿古制作竹茶炉。竹炉制成后,王绂以精湛画技绘就《竹炉图》,学士王达欣然题记作诗。此后,众多文人雅士纷纷在图上题咏,逐渐形成珍贵的《竹炉图卷》。王绂笔下的竹炉,不仅精准还原器物形态,更将周围山水景致与人文雅趣融为一体,展现出深厚的绘画功底与对生活细节的敏锐洞察力。

乾隆十六年,乾隆皇帝首次南巡,在惠山竹炉山房品泉时,对竹炉“抚玩再三”,爱不释手。他特意从苏州请来竹匠高手,依古制仿造两只竹炉携回京城,又在北京、天津、承德等地仿建十一处竹炉山房。欣赏《竹炉图卷》后,乾隆诗兴大发,御制和诗,“和明人韵”题于第一卷,《无锡惠山之竹》七律一首题于第二卷,七言古诗一首题于第三卷。可惜后来《竹炉图》四轴画卷在重新装裱途中不幸全部烧毁,乾隆深感惋惜,竟亲自模仿王绂笔意补写《竹炉图》首卷,还在图前冠以“顿还旧观”四字引首,并补书前人题咏。这一系列举动,足见王绂艺术魅力之深远,历经数百年仍令帝王倾心。

笔墨初心:

从惠山竹影到艺术启蒙

竹炉与晴雨竹画的故事,不过是王绂艺术生涯的吉光片羽。这位被后世誉为“明朝墨竹第一人”的艺术家,用一生的坚守与创新,在笔墨间书写传奇,将文人画推向新的高峰。

无锡惠山脚下,终年云雾缭绕,竹林摇曳生姿。一个总角少年常穿梭其间,以树枝为笔,在湿润的泥土上勾勒竹节形态。这个少年,正是王绂。据《锡山王氏宗谱》记载,王氏家族自南宋起便以诗书传家,先祖王爚(yuè)官至南宋理宗朝参知政事,深厚的家学底蕴,为王绂的成长提供了得天独厚的环境。家中藏书万卷,诗画墨宝无数,年少的王绂浸润其中,耳濡目染,早早便在艺术启蒙中展现出非凡天赋。

在元代遗民文化的熏陶下,王绂的艺术灵性蓬勃生长。十岁那年,一场雨后,惠山寺粉墙上,王绂手持炭笔,专注写生。他将雨打竹枝的摇曳之态,描绘得淋漓尽致,仿佛能让人感受到雨丝的清凉与竹叶的颤动。少年王绂常常临摹研习同邑倪瓒的墨竹,深得云林“逸笔草草”之意。张丑《清河书画舫》中有这样的评述,称王绂的墨竹“得云林疏淡之致,而筋骨过之”,可见王绂书画受云林影响之深。

坎坷淬炼:

从宦海沉浮到艺术蜕变

洪武十一年,十六岁的王绂带着临摹的《文同墨竹图》,踏入南京国子监朱红大门。凭借“书画双绝”的才名,他被荐入这所最高学府。然而,国子监内的所见所闻,却让他心生忧虑。明代学者焦竑在《玉堂丛语》中记载,王绂目睹国子监祭酒因诗作获罪,深感“翰墨场中荆棘生”。对文字狱的恐惧,使他仅仅一年后,便毅然选择归隐惠山听松庵。晨钟暮鼓,青山翠竹,成为他心灵的避风港。

洪武二十三年,一场政治风暴毫无征兆地降临。因叔父王达曾为胡惟庸门客,锦衣卫闯入山居时,王绂正沉浸于《九龙山居图》的创作。顷刻间,他被发配大同右卫,充作“书画匠”。塞北的冰天雪地,与江南的温润景致截然不同,但残酷的现实并未磨灭他的艺术热情。在戍楼墙壁上,他以煤炭为墨,创作了三丈长的《边城风雪竹石图》。清代学者孙承泽在《庚子销夏记》中评价此作:“以塞外雄浑之气,写江南清雅之姿,开墨竹新境。”凛冽的北风呼啸而过,却吹不散他对艺术的执着,反而促使他在困境中突破创新,将塞北的苍茫与江南的灵秀,巧妙融合于笔墨之间。

建文二年,王绂终于卸下戍卒身份,重返九龙山。这段归隐时光,成为他艺术蜕变的关键时期。他系统研究元四家理论和创作实践,在《书画杂记》中提出了绘画要有山林气、金石气、烟霞气即著名的“三气说”,完成了从技法到理论的跨跃,将半生坎坷化作深刻的艺术哲思。台北故宫博物院珍藏的《枯木竹石图》上,“老树著花无丑枝”的题跋,字里行间透露着他历经沧桑后的豁达与通透。现代艺术史学家高居翰在《隔江山色》中指出,王绂此时期的作品,成功将元人逸气转化为明人风骨,是文人画转型的重要节点。

巅峰绽放:

从技法革新到艺术传承

永乐元年,四十一岁的王绂进入文渊阁,参与校勘《永乐大典》书画条目。一个大雪纷飞的夜晚,他见庭竹负雪而立,姿态清峻,灵感突发,当即以毛笔蘸雪水,在窗纸上写生,创出独特的“飞白皴”技法。这种将生活瞬间与艺术创作完美结合的能力,使他在参与国家文化工程的同时,不断锤炼个人艺术语言。

永乐十年,王绂随驾北巡。在居庸关城墙上,他迎着塞外劲风展开宣纸,任由墨色在风中飘散,将北派山水刚劲的笔触与南宗山水柔和的墨韵创造性地糅合渗透,形成独特的笔墨语言,在《燕京八景图》中《蓟门烟树》的创作过程颇具传奇色彩。据随行官员杨士奇《东里别集》记载,当时王绂因风寒无法执笔,却并未放弃创作。他以柳枝蘸墨挥洒,意外开创“以书入画”的崭新境界。这种敢于突破常规的勇气,彰显出他艺术创作的巅峰状态。

王绂的绘画理论同样造诣非凡。《友石斋画论》现存三十一则手稿,其中“四时观竹法”的论述尤为精妙。他说“观竹当察四时之变,春竹抽梢似剑出鞘,夏竹凝露似金光,秋竹摇风若金碎叶,冬竹负雪犹铁铸枝”,将季节意象融入笔墨理论。美国汉学家方闻将其与西方印象派对比:“王绂对竹子四季形态的解析,堪比莫奈对干草堆的光影研究,都是对自然本质的深刻捕捉。”他深入观察竹子在不同季节、不同气候下的细微变化,将这些感悟融入创作,使笔下的竹子不仅形似,更具神韵。

王绂的墨竹艺术独步明朝,源于他在技法、材料与美学理念上的多维突破。技法上,他独创“个字形”构图,故宫博物院藏《墨竹图轴》中,竹叶组合既符合自然生长规律,又构成抽象的文字符号,别具韵味;材料创新上,他大胆尝试在砚台中掺入瓷粉,使墨色产生独特沉淀效果,丰富画面层次;美学理念上,他将倪瓒“聊写胸中逸气”发展为“笔墨当随时代”,这一思想深刻影响了后世石涛、郑板桥等画家的创作观。

吴门画派开创者沈周在《石田杂记》中坦言:“余少时摹王舍人竹谱,三载始得其仿佛。”现存日本京都相国寺的《王绂墨竹图》摹本,见证着其艺术影响力远播海外。艺术史家徐邦达发现,王绂作品中“以城为竹”的表现手法,比西方表现主义的类似尝试早了四百余年,足见其艺术前瞻性。

除绘画外,王绂在诗文书法领域同样成就斐然。《王舍人诗集》中《题自画竹赠友》一诗:“虚心非为容物故,劲节岂是矫情为”,借竹言志,道出他对人格的追求。其书法常被画名所掩,现存《临钟繇宣示表》题跋,笔力浑厚又不失灵动,董其昌赞其“得元常神髓而参以己意”。

王绂的艺德更是为人称道。明代学者何良俊在《四友斋丛说》中记载,曾有权贵以重金求画,却遭他婉拒。后来,他见此人赈济灾民,深受感动,便主动赠予《风雨竹图》,并题字“为民请命者,方知竹之心”。他将艺术品格与现实关怀紧密相连,展现出高尚的文人风骨。

永乐十四年,秋雨绵绵,病榻上的王绂仍心系艺术传承,耐心指导弟子夏昶创作。据夏昶《竹窗琐记》描述,大师最后示范的“逆锋写竹”技法,每一笔都饱含着对艺术的深情,笔锋划过纸面,留下的不仅是墨痕,更是对艺术生命的终极诠释。夏昶是王绂后又一位墨竹名家,所谓“夏卿一个竹,西凉十锭金”。尔后王绂墨竹创作的理念、方法和风格在大江南北开枝散叶被纷纷效仿,真正形成了“王氏竹派”。那幅未完成的《潇湘秋意图》,后来由文征明补全,成为两代艺术家跨越时空的对话。百年后吴门画派诸多画家皆承其衣钵,文征明直言“我朝写竹人,九龙称第一”。吴门画派的开山祖沈周坦言“余少时摹王舍人竹谱,三载始得其仿佛”。王绂的作品东传日本后,被誉为日本“画圣”的雪舟等也深受他的影响,至今大德寺内还藏有他的摹本。

成化年间,吴宽寻访王绂故居,有感而发:“墨竹犹带洪武雨,诗卷长存永乐风”。如今,当人们在无锡博物院凝视《枯木竹石图》,仿佛能穿越时空,看见那个在惠山竹林间写生的少年,如何一步步成长为一代宗师。他用一生坚守与创新,践行着当代艺术理论家郎绍君所说的真谛:“真正的传统从来不是固守,而是在坚守核心价值的同时不断创造新境。”王绂的艺术与人格,如同一座不朽的丰碑,永远矗立在中国艺术的历史长河中,熠熠生辉。