7月9日,“重返始终”运河汇艺术季开幕,揭开了锡钢浜游客集散中心的“神秘面纱”。作为江南古运河旅游度假区的重点项目,运河汇保留了部分原无锡钢铁厂老厂房,以工业遗产活化利用的方式进行改造。“14米层高的LOFT空间,将不间断上演文化艺术活动和艺术展览。”江南古运河旅游度假区相关负责人表示,未来,运河汇将有文化山谷、购物中心、漫步式街区、无界博物馆、滨水商业带、旅游集散中心等多个功能区,以满足市民游客对文化、体验、探索、社交的多元需求。

文化是逐渐积累的,文化标识的塑造也是一个长期的过程。从历史文化到工业遗产,从时尚街区到新锐艺术……在城市更新中,如何恢复无锡作为江南水乡的空间功能,展现出城市个性,打造独特的记忆符号,无锡古运河畔,正进行着生动的实践:不断把抽象的文化内涵转变为可感知的、可体验的具象文化体验。

水城关系,重构水网与路网的链接

无锡是江南水乡,曾几何时,运河畔有茶馆商铺和工厂作坊,埠头和码头也是鳞次栉比。但随着城市的发展,水城互动关系发生了变化,运河和人、运河与城市的互动关系呈现出多元化、碎片化的新特点。当河与城无法再像过去一样互动,运河必然缺失最有魅力的一环。

古运河公司的相关负责人告诉记者,他们在实行项目规划时便认识到,厘清滨水空间与城市之间的关系,城市更新才能有的放矢。

首先从哪里着手?从重新构建水网与城市路网关系开始。

“水网与路网的关系,是塑造江南水乡城市的重点。”他告诉记者,水乡城市滨水空间通常具有纵向延展和横向展开等特点,以此为基础所形成的慢行系统是灵活的媒介,不仅让人便捷到达水岸,还提供一个可交往的人性空间。

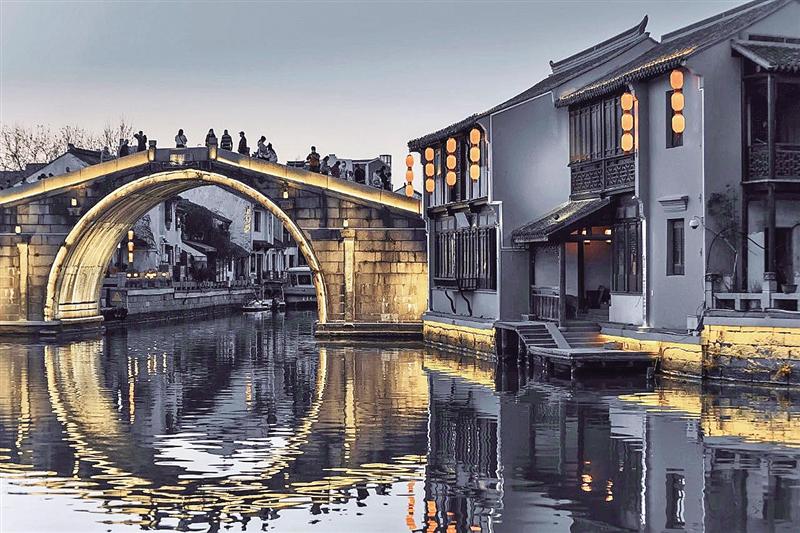

于是,由古运河公司作为责任主体实施工程以来,15年间,我市已经完成保护性修复15.3万平方米,整治河道、修复老宅、新建道路、复建桥梁、修复和修建码头,通过系列的工程建设,完整地恢复和呈现“水弄堂”原生态景观风貌。古运河步道被精心雕琢与打造,建成2年多来,已经成为越来越多的居民游客亲近古运河、了解古运河的重要载体。这条北起吴桥,南至跨塘桥,西起西水关,东至羊腰湾的步道,一边是运河水,一边是城市干道,将人、城、水紧密相连。沿途的运河公园、西水墩公园、体育公园、南禅寺、业勤纱厂遗址、北仓门艺术中心、站前商贸区、清名桥历史文化街区等重要的景观景点被一一串联。

与环城步道相近时间出现的是古运河环城水上巴士,这条水上航线通过“水路并进、全域贯通”的设计理念,集日常通勤与游览于一体,拓展水乡慢行体验。结合绿道和滨河休闲场地,原有埠头、码头进行改造和利用,形成具有场地记忆的水上巴士站和水陆交通接驳点。

今年4月,向阳南路改造工程完成,侨谊中学到N1955园区这条原本狭窄的小道,被拓宽扩容,更加便捷的交通体验在这里形成。同济大学章明教授设计的集运河情怀与建筑美感于一体的人行天桥也已成为城市居民穿行解放南路的首选……一处处为运河边城市路网量身打造的布局,不断拉近着运河与人们之间的距离。

浙江省城乡规划设计研究院工程师张伟在“滨水环境”的研究中提到,滨水空间的理想图景是:恢复滨水空间与城市的链接度、对人们行为活动的影响力和精神归属的唤起度,使滨水空间成为城市发展引擎的一部分。圣塘里、贺弄等古运河上特色文化街区逐渐增多,街区与滨水廊道相互交织,构成毛细血管式的水城连接通廊,提升区域慢行交通循环能力,叠加构成了城水相互渗透的线性肌理。随着城市更新的不断推进,锡城的运河畔将成为未来不可或缺的生活场所,回归水乡城市发展的文脉谱系。

功能共享,打造滨水生活空间样板

有了枕河人家的故事,城市才具有独特的个性和魅力。锡城运河畔的南下塘,居民们悠然的生活,让城市中来去匆匆的人们不禁停下脚步,慢时光的魅力在此尽显。“已经住在这里30年了,一把藤椅一壶茶,喜欢就这样坐在河边看船来客往。”老住户章阿姨说,黄梅天过后,他们的晚饭地点会选择在门前的小石板路上,“洒些河水,放上小桌,边吃晚饭边纳凉。”

老居民的生活没有被格式化,而各种能吸引年轻人的功能正在被叠加——

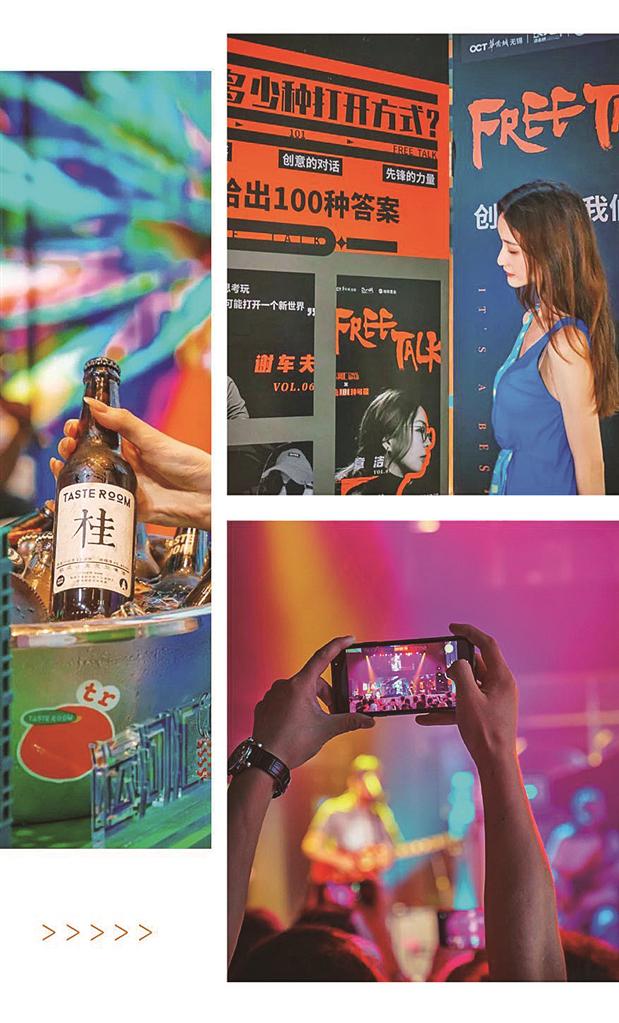

锡钢浜的运河汇1号厂房经过1年多的建设,已经粗具雏形。7月10日,一场名为“重返始终”的艺术季活动揭开了游客集散中心启用的序幕。“这个厂房是由三条线索串联起来的,一条是历史悠久的运河,一条是诉说近代工业的钢厂,第三条就是属于当下的年轻表达。”项目负责人告诉记者,城市地标需要不断注入当下的语境才能获得生生不息的力量。艺术季将有20多位艺术家和多家机构参加,内容包括作品展、艺术展、体验式工作坊、脱口秀、音乐人演出等,勾勒出一个城市文化生活的场景,展现不同于以往运河形象的多维生活方式。“独立插画师、野餐艺术节,还有望京地铁站壁画,没想到这么多我一直想去打卡的潮流艺术能在家门口一网打尽。”“90后”姑娘小秦说,运河周围的文化活动一直带给她惊喜,设计师蒋华建的民宿作品,百草园内与自己喜欢的作家张炜对话,还有华侨城端午期间的市集活动,满足了她对多元文化的期待。

古运河通过城市更新的塑造,逐渐构建起这样一个滨水休闲带与社区生活圈融合共享的多层级功能系统,不管是居民还是游客,都能感受到滨水空间的乐趣。而未来,随着锡钢浜游客集散中心功能的逐渐完善、运河畔居民区内各类文化社区的打造,运河将会成为锡城最具滨水文化魅力的“综合体”。

古运河风情节、运河诗歌节、古运河文学电影季……古运河人打造了各类文化活动,吸引了无数诗人、歌手、电影人汇聚于此,创意十足的设计师、艺术家落户于此,创新创造活力被激发。

乡愁场景,不断强化城市文化标识

在运河两岸流淌着的,是历史沉淀下的文化底蕴,是具有鲜明城市记忆的文化标识。在当前全球竞争的背景下,唯有加快城市文化标识的建设和传播,开发城市IP,讲好城市故事,展示城市品牌,才能增强人们对无锡这座城市的认知度和认同感。

运河无疑是最具潜力的城市IP。通过城市更新,这一IP被进一步梳理和挖掘,逐步形成具有现代水乡生活场景的乡愁内容。“小桥流水人家”,桥,是无锡人最为重要的记忆片段,围绕桥文化记忆的重塑,清名桥古运河景区极富创造力地开出“桥洞咖啡”,并已成为游客必打卡的“网红地标”。而羊腰湾慢行桥、古运河水弄堂步行桥、贺弄定胜桥旁人行桥都已经完成规划设计,即将开工建设。曾经的乌龙潭渡口被修缮恢复,这一次不是简单的修复,而是在渡口停驻船只,并用“龙船酒吧”这一新颖的表达方式,吸引更多年轻人在这里停留。

古运河畔,还有不少居民生活其中,民居、老宅、乡愁记忆等被保留,而经过重塑的云隐莫宅、胡氏务本堂和钱少卿旧居将仅存在大众记忆中的乡愁要素,以新的形式再现。“这里的载体和景观不仅局限于实体复原,更多的是对历史信息加以文字、图像与符号化的提炼,通过公共艺术进行创意表达。”古运河公司相关负责人表示。

更多类似的修复和打造,被加入“建设清单”:红珊瑚歌舞厅将被修复,绸星旁红砖房、水泵房、窑业工所都会被修缮重现,大窑路沿街立面整治、大公桥堍戏码头旁建筑修复、伯渎河两岸立面整治等工作也在推进。

未来,运河的城市更新中还将以古窑遗址为核心,打造街区高端文化艺术集聚区;与大型的文化艺术设计团队合作,改造运河文化艺术馆、玩具厂仓库等文化博物资源;结合精品客栈、民宿、工作室等商业业态,融入新兴文创元素,创新性传承,创造性转化,让文化遗产在商业化浪潮中不失原有风貌。

可以期待的是,有趣的生活空间、极具个性的城市符号,会随着运河畔城市更新建设的深入,被持续打开……

(韩玲)