彭林教授是个讲究人,采访的那天他穿了件中式对襟开衫,相约的地点是清华大学图书馆古籍阅览室,“无锡国专”主题采访的氛围感即刻拉满,也印证了他一贯的理念:形式是一个外壳,内容是灵魂,但没有形式,内容放在哪里呢?

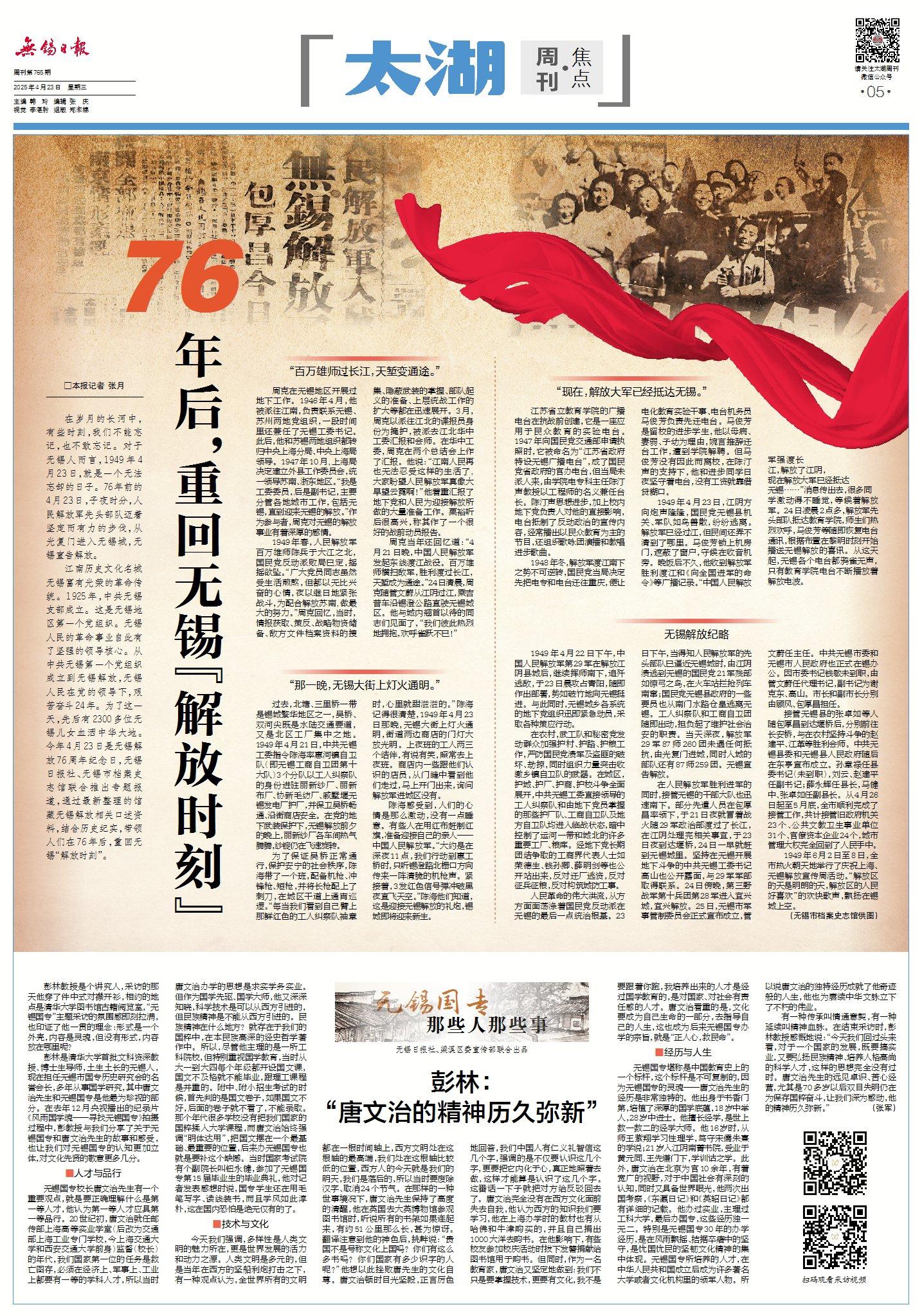

彭林是清华大学首批文科资深教授、博士生导师,土生土长的无锡人,现在担任无锡市国专历史研究会的名誉会长,多年从事国学研究,其中唐文治先生和无锡国专是他最为珍视的部分。在去年12月央视播出的纪录片《风雨国学魂——寻找无锡国专》拍摄过程中,彭教授与我们分享了关于无锡国专和唐文治先生的故事和感受,也让我们对无锡国专的认知更加立体,对文化先贤的敬意更多几分。

■人才与品行

无锡国专校长唐文治先生有一个重要观点,就是要正确理解什么是第一等人才,他认为第一等人才应具第一等品行。20世纪初,唐文治就任邮传部上海高等实业学堂(后改为交通部上海工业专门学校,今上海交通大学和西安交通大学前身)监督(校长)的年代,我们国家第一位的任务是救亡图存,必须在经济上、军事上、工业上都要有一等的学科人才,所以当时唐文治办学的思想是求实学务实业。但作为国学先驱、国学大师,他又深深知晓,科学技术是可以从西方引进的,但民族精神是不能从西方引进的。民族精神在什么地方?就存在于我们的国粹中,在本民族高深的经史哲学著作中。所以,尽管他主理的是一所工科院校,但特别重视国学教育,当时从大一到大四每个年级都开设国文课,国文不及格就不能毕业,跟理工课程是并重的。附中、附小招生考试的时候,首先判的是国文卷子,如果国文不好,后面的卷子就不看了,不能录取。那个年代很多学校没有把我们国家的国粹揉入大学课程,而唐文治始终强调“明体达用”,把国文摆在一个最基础、最重要的位置,后来办无锡国专也就是要补这个缺憾。当时国家考试院有个副院长叫钮永健,参加了无锡国专第15届毕业生的毕业典礼,他对记者发表感想时说,国专学生还在用毛笔写字、读线装书,而且学风如此淳朴,这在国内恐怕是绝无仅有的了。

■技术与文化

今天我们强调,多样性是人类文明的魅力所在,更是世界发展的活力和动力之源。人类文明是多元的,但是当年在西方的坚船利炮打击之下,有一种观点认为,全世界所有的文明都在一根时间轴上,西方文明处在这根轴的最高端,我们处在这根轴比较低的位置,西方人的今天就是我们的明天,我们是落后的,所以当时要废除汉字、取消24个节气。在那样的一种世事境况下,唐文治先生保持了高度的清醒,他在英国去大英博物馆参观图书馆时,听说所有的书架如果连起来,有约51公里那么长,甚为惊讶。翻译注意到他的神色后,挑衅说:“贵国不是号称文化上国吗?你们有这么多书吗?你们国家有多少识字的人呢?”他想以此挫败唐先生的文化自尊。唐文治顿时目光坚毅,正言厉色地回答,我们中国人有仁义礼智信这几个字,强调的是不仅要认识这几个字,更要把它内化于心,真正地照着去做,这样才能算是认识了这几个字。这番话一下子就把对方给反驳回去了。唐文治完全没有在西方文化面前失去自我,他认为西方的知识我们要学习,他在上海办学时的教材也有从哈佛和牛津购买的,并且自己捐出1000大洋去购书。在他影响下,有些校友参加校庆活动时拔下发簪捐献给图书馆用于购书。但同时,作为一名教育家,唐文治又坚定地做到:我们不只是要掌握技术,更要有文化,我不是要跟着你跑,我培养出来的人才是经过国学教育的,是对国家、对社会有责任感的人才。唐文治看重的是,文化要成为自己生命的一部分,去指导自己的人生,这也成为后来无锡国专办学的宗旨,就是“正人心,救民命”。

■经历与人生

无锡国专堪称是中国教育史上的一个标杆,这个标杆是不可复制的,因为无锡国专的灵魂——唐文治先生的经历是非常独特的。他出身于书香门第,培植了深厚的国学底蕴,18岁中举人,28岁中进士。他擅长经学,是世上数一数二的经学大师。他16岁时,从师王紫翔学习性理学,笃守宋儒朱熹的学说;21岁入江阴南菁书院,受业于黄元同、王先谦门下,学训诂之学。此外,唐文治在北京为官10余年,有着宽广的视野,对于中国社会有深刻的认知,同时又具备世界眼光,他两次出国考察,《东瀛日记》和《英轺日记》都有详细的记载。他办过实业,主理过工科大学,最后办国专,这些经历独一无二。特别是无锡国专30年的办学经历,是在风雨飘摇、拮据卒瘏中的坚守,是忧国忧民的坚韧文化精神的集中体现。无锡国专所培养的人才,在中华人民共和国成立后成为许多著名大学或者文化机构里的领军人物。所以说唐文治的独特经历成就了他奇迹般的人生,他也为赓续中华文脉立下了不朽的伟业。

有一种传承叫情通意契,有一种延续叫精神血脉。在结束采访时,彭林教授感慨地说:“今天我们回过头来看,对于一个国家的发展,既要搞实业,又要弘扬民族精神、培养人格高尚的科学人才,这样的思想完全没有过时。唐文治先生的远见卓识、苦心经营,尤其是70多岁以后双目失明仍在为保存国粹奋斗,让我们深为感动,他的精神历久弥新。” (张军)