今年暑期,由无锡企业出品的电影《南京照相馆》总票房近30亿元,居暑期档票房榜首。这部以1937年南京大屠杀为背景的影片,不仅讲述了一段悲壮历史,更带动了长三角地区的红色旅游热潮。

在无锡,像这样“叫好又叫座”的文化项目正遍地开花:国家数字电影产业园吸引800多家企业入驻;梅村二胡产业园虽只有4000平方米,二胡产量却占据了全国中高端二胡市场25%的份额;清名桥历史文化街区被誉为“江南水弄堂,运河绝版地”,年接待游客超千万人次……

文化如何成为经济发展的新引擎?9月9日,新华“太湖对话”(第三期)高端访谈在北京举行,专家学者与无锡实践者共同探讨“人文经济学”的无锡样本。

城市更新

如何深挖文化家底?

全国政协委员、中国城市规划设计研究院副总规划师张广汉站在专业角度,解读了无锡的转型之路。“无锡的工业遗产活化利用堪称典范。”他举例说,“茂新面粉厂变身无锡中国民族工商业博物馆,开源机器厂改造为文化创意产业园,运河沿线从工业‘锈带’变成了产业‘秀带’。”在张广汉看来,这种转变体现了“在保护中发展、在发展中保护”的可持续发展理念。他特别提到无锡最近获批的《无锡历史文化名城保护规划(2025—2035年)》,这是江苏省首个2035版国家历史文化名城保护规划,展现了无锡在文化遗产保护方面的长远眼光。

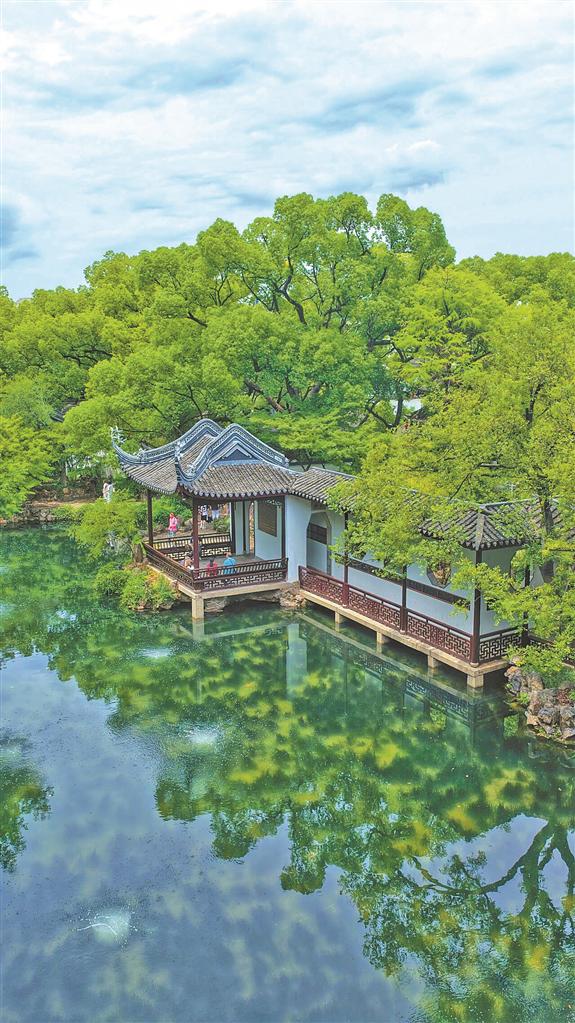

无锡的实践不仅停留在保护层面,更延伸到系统性的资源整合。张广汉说:“无锡以大运河及其支线为核心骨架,串联起城镇、村落、聚落等文化遗产,同时将城区中零散的历史文化资源整合起来,形成可漫步、可阅读的文化步道、文化线路,最终连接到区域的‘运河廊道’之中,形成多层次、立体化的系统性保护利用体系,发挥‘1+1大于2’的效果。”目前,无锡拥有18个省级以上挂牌文化产业园区、1000多家规模以上文化企业,2024年文化产业营业收入近2000亿元,增幅达17.8%,远超经济增速。

小园区大能量

文化产业如何找准定位?

“我对无锡两个园区印象很深。”中国人民大学文化产业研究院副院长郭林文深耕文化产业多年,在他看来,文化园区成功的共同秘诀在于定位清晰、产业链完整、社会效益突出、政策支持有力。“无锡国家数字电影产业园紧抓数字化机遇,形成集数字影视拍摄创作和后期制作于一体的现代数字影视产业链。梅村二胡产业园虽小,却形成了制作、体验、展销的完整产业链,二胡年产量4.8万把,占全国中高端市场四分之一份额。”郭林文建议,未来无锡文化产业园区要进一步加快发展文化新质生产力,提升新技术的突破和在文旅领域的应用,同时从金融、人才、技术等多方面优化提升公共服务水平,构建文化产业生态系统,而不是停留在“出租房子”和“基础服务”的初级阶段。

在旅游度假区建设方面,郭林文也给出了专业建议:“国家级旅游度假区的游客平均停留天数是2.9天,而无锡还有提升空间,关键是要丰富度假功能、提升品牌知名度、深化文旅融合程度。”无锡在这方面已有成功探索。宜兴阳羡生态旅游度假区2024年接待游客2500万人次,形成了生态观光、康养度假、农旅体验等多元业态。今年,无锡江南古运河旅游度假区和阳山旅游度假区同时被推荐申报国家级旅游度假区,这在地级市中极为罕见。

走向国际

让世界看见江南生活样板

“如果只出一招,我建议坚定不移地推进国际化。”中国建设科技集团文化和旅游研究中心主任冯巧玲的观点鲜明有力。

她解释说,随着144小时过境免签政策的实施,入境游市场迎来爆发式增长。“上海去年入境游670万人次,今年预计突破千万人次。无锡距离上海仅半小时车程,完全有能力承接这个巨大的市场。”在冯巧玲看来,无锡代表了中国江南生活的精髓:“这里有中式生活的柴米油盐酱醋茶,也有诗意生活的琴棋书画诗酒花。从顾恺之到吴冠中,从《二泉映月》到寄畅园,无锡的文化底蕴足以吸引世界的目光。”她建议下一步以“运营前置”为核心,通过场景化与消费化设计,将文化基因与当代消费者的情感需求深度融合,创造可感知、可回味、可传播的体验。

清华同衡规划设计研究院文物保护与活化利用分院院长张谨从历史角度解读了无锡在人文经济学上的成功基因:“一个城市持续的繁荣是非常难得的。从泰伯奔吴到民族工商业发祥地,再到现在的万亿GDP城市,无锡之所以能保持繁荣,是因为它始终重视文化,形成了人文与经济双高峰的发展模式。”张谨建议,未来无锡应该在中华文明谱系中找到自己的坐标,打造更具辨识度的文明标识,同时大力发展文创产业,培育数字文化资产。

“我们要让到访者每一次来无锡都能感受到不一样的精彩。”无锡市文广旅游局副局长钱勤学回应说,下一步无锡将围绕“传承与创新”双轮驱动,重点在三个方面发力:一是阐释好“为何发展、为谁发展”的核心问题,二是激发人文经济学实践新活力,三是让发展成果更好地惠及人民群众。(韩玲、黄梦羽)