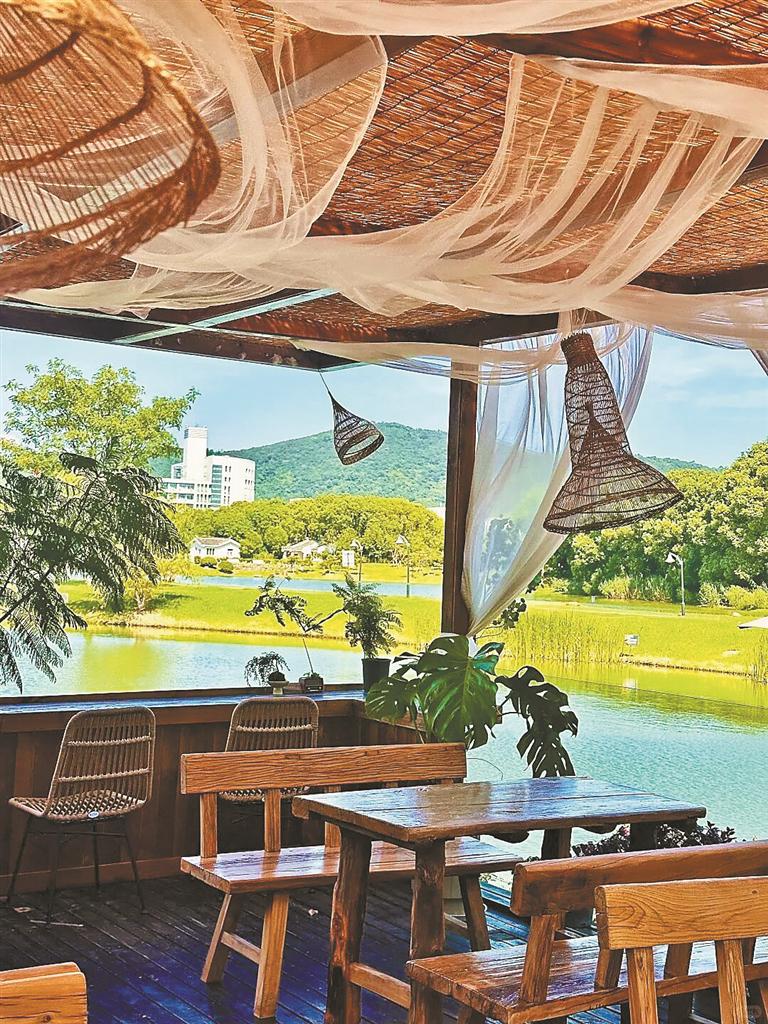

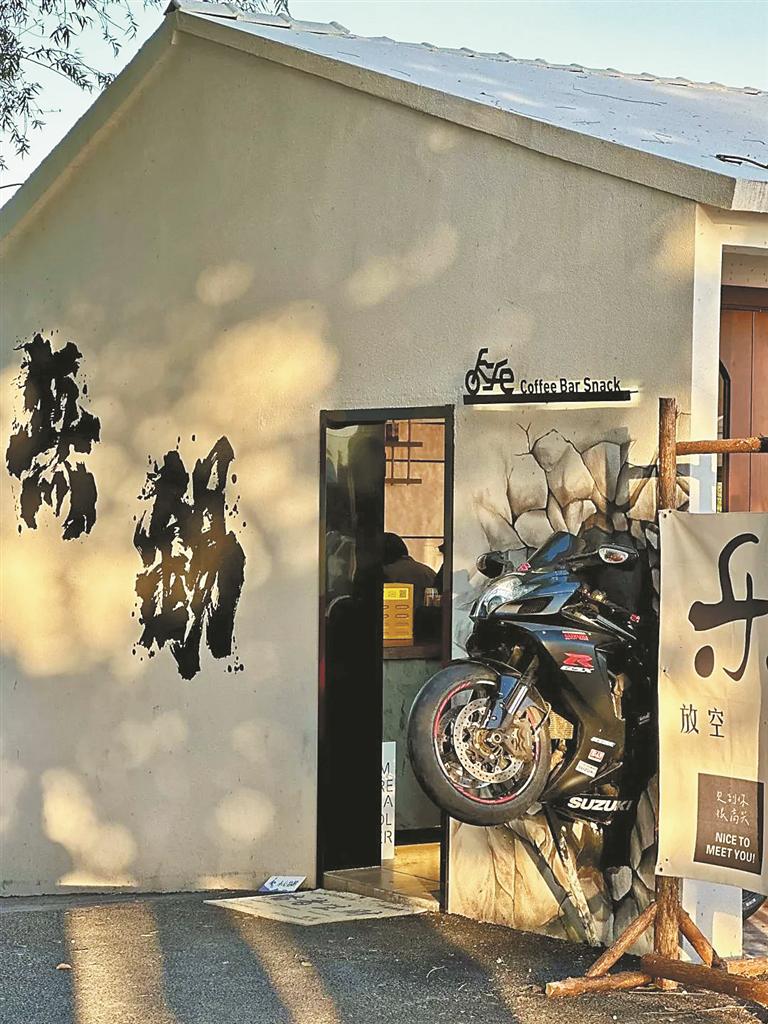

工作日的午后,山水西路附近湖畔的“车coffee”内,坐满了穿着时尚的年轻游客。一辆破墙而出的摩托车个性十足,室外是治愈系的宫崎骏闲适风,市民游客有的悠闲地坐着吹湖风,有的则以湖光山色为背景拍照留念。与此同时,南尖公园内的“奥莉挞挞”咖啡店内,红白配色氛围感十足,顾客坐在敞开式窗户前,看着窗外运河上的船来船往,怡然自得。

近半年间,无锡沿湖沿河悄然涌现出数十家特色咖啡店——太湖、蠡湖边的“车coffee”“湖鸟·鸟咖啡”“船咖啡”,渤公岛上的“伊德音乐书店”;古运河畔的“半两·扶光”“树河影”;太湖植物园内的“橘坞咖啡”,雪浪山顶的“雪浪不卷”,山水西路的“法老秘境”……这些各具特色的咖啡店正成为无锡文旅消费的新场景,也为激活水岸线经济提供了新可能。

波光潋滟处,咖啡香弥漫

无锡太湖山水游艇俱乐部内,“船咖啡”的室外座位沿着湖岸线展开,市民游客在遮阳伞下落座,办公、赏景、聊天,目之所及是停满游艇的船码头。“工作日来人也挺多的,周末的话有时还要等位。”市民钱女士告诉记者,她是自由职业者,经常会和朋友来这里点一个套餐待上一下午。“选择把咖啡店开在这里,是因为优美的风景和适配的场景更能吸引年轻人。”主理人告诉记者,游艇是无锡山水资源的独特载体,“船咖啡”之名也由此而来。

运河畔,南尖公园内的“植屿+”咖啡店则利用老厂房改造的庭院空间,打造出独特的工业风混搭自然风的消费场景。“店里充满绿色植物和鲜花,我们的意愿是让顾客在品味咖啡的同时,感受无锡的运河文化和自然优势。”店员介绍。

同样火爆的还有太湖植物园内的“橘坞咖啡”,其创新的入园门票抵扣消费模式,实现了园区与商家的双赢。主理人告诉记者:“这里不仅是一家咖啡馆,更是一处文化空间。”借助地处景区的优势,咖啡馆会不定期举办各类活动,延长顾客的停留时间,客单价也因此得到提升。

这些遍布无锡水岸的网红咖啡店正通过场景打造和模式创新,实现从网红“打卡”到“刷卡”消费的转变。

沿水布局,响应市场需求

无锡拥有得天独厚的水资源,太湖、蠡湖、古运河交织成网。但长期以来,这些水岸线缺乏消费场景,“看得见美景,留不住消费”成为痛点。这些水岸咖啡店的出现,实则就是城市发展和创造消费需求的必然。

“这是市场需求的精准对接。”江南大学设计学院教授朱蓉表示,“无锡作为山水城市和运河名城,水岸线是宝贵的资源。过去我们注重生态保护,却忽视了合理利用。这些咖啡店的出现,实际上是对水岸价值的再发现和再创造。”

渤公岛上的“湖心乌托邦”则已成为年轻人接触无锡音乐文化的重要窗口。“我们定期举办音乐文化沙龙,邀请全国的音乐人及乐队造访无锡,很受年轻人欢迎。”相关负责人表示,岛上的咖啡店成了年轻人与本土文化“双向奔赴”的重要窗口。

“它们规模不大,但灵活性强,能够快速响应市场需求,为水岸线注入商业活力和人文气息。”市文旅局相关负责人指出,这些散落在水岸线上的咖啡店,正在成为激活水岸经济的小型引擎。

从城市规划角度看,这种布局也符合滨水城市发展规律。中国大运河专业委员会主任委员刘士林认为:“国际知名滨水城市如日内瓦、苏黎世等,都将水岸线作为公共空间和消费场景的重要载体。无锡湖河沿岸咖啡店的出现,也是将水资源融入现代生活的重要探索。”

多管齐下,为文旅赋能

沿岸咖啡店方兴未艾,如何让它们真正赋能无锡文旅产业高质量发展,助力无锡人文经济学的实践探索?

在专家看来,场景需要更有特色。“同质化是最大风险。”文旅策划专家认为,“咖啡店必须与无锡本地文化结合,打造独一无二的商业体验。比如湖岸咖啡可融入山水文化,运河咖啡可结合漕运历史,让消费者在喝咖啡的同时,也能感受无锡文化的魅力。”

其次需要点线面结合。当前这些咖啡店还是零散的点,需将其串联成线,整合进旅游线路。旅游业内人士建议:“可以设计‘太湖水岸咖啡之旅’和‘运河咖啡漫游’两条专题线路,将分散的咖啡店与周边景点串联起来,延长游客停留时间。”传播方式也需要创新。市文旅局新媒体负责人表示:“可以考虑联合这些咖啡店开展系列推广活动,通过短视频、直播等年轻人喜欢的方式,将无锡水岸咖啡文化打造成为城市新IP。”

最重要的是实现可持续发展。“要实现从‘网红’到‘长红’的转变,需要提前谋划和布局。一方面要加强政策引导与规划,避免无序发展;另一方面要鼓励创新,延伸产业链,开发周边产品,实现多元化盈利。”朱蓉说。

部分咖啡店已经开始探索更多可能性。“鸟咖啡”计划推出自有品牌咖啡豆和文创产品;“法老秘境”正在开发沉浸式场景化体验;“半两咖啡”则利用运河文化开发了一系列特色产品和体验活动。

从一杯咖啡开始,无锡的水岸线正在焕发新的生机。沿湖沿河的咖啡店不仅是市民游客的打卡地,也在重构滨水空间价值,书写着水岸经济的无锡范式。

(韩玲、实习生 杨蕙瑜)