| 尹光华 文 |

1960年秋,我进入无锡师范学校读书,因为自幼爱好绘画,我被选为美术课代表,与我们的美术老师吴荣康、钱钟珏夫妇接触就多了起来。当时吴老师五十左右,已是无锡享有盛誉的画坛前辈。我中学时期就已多次在市内各种展览上见到他的花鸟画作品。这个在我们眼中的名人,上课却特别认真,素描、水彩、水粉,他都会作精彩的示范。学生动笔了,他必穿梭在大家背后,作个别指导,即使画得最差的,也从未被他呵斥过,温敦谦和,循循善诱,赢得了所有学生的爱戴。

不久,他发现我爱好水墨山水画,就带我到崇宁路旧方书屋拜名画家秦古柳先生为师,从此为我打开了另一扇艺术之门。次年,我的一幅《蠡园小景》入选市美展,一个十五六岁的青年学生能够参加市级画展,这在无锡师范还是第一次。吴老师借此机会通报教务处,给我美术教室专设了一个画桌,可以利用课余时间独自一人到那里去作画。几年时间里,我在那张画桌上临摹了不少明清名画。这种特殊待遇,使我每周都能超额完成古柳老师布置我的作业。也可能因为此,有人在无锡师范校园中贴大字报,说吴荣康培养学生尹光华走白专道路,我因此心存愧疚好多年。

吴老师在学校有一间专用的画室,就在美术教室对面,所以我经常有机会到他画室里看他作画,因此也对他有了更多的了解。

吴老师青年时代曾就读于无锡美专,师从胡汀鹭、陈旧村。后考入国立中央大学学习西画,成了徐悲鸿的入室弟子。四年后他毕业回无锡,徐悲鸿告诫他要把胡汀鹭的小写意画技巧学到手。徐先生的临别箴言,成了他一辈子在中国写意画领域探求不息的动力。

师法胡汀鹭并未构成吴老师的桎梏,他有坚实的写实能力,善于观察,常画速写,所画花鸟虫鱼,造型逼真,姿态生动,所以粗细兼擅,既写意又写实,风格与胡汀鹭判然有别。

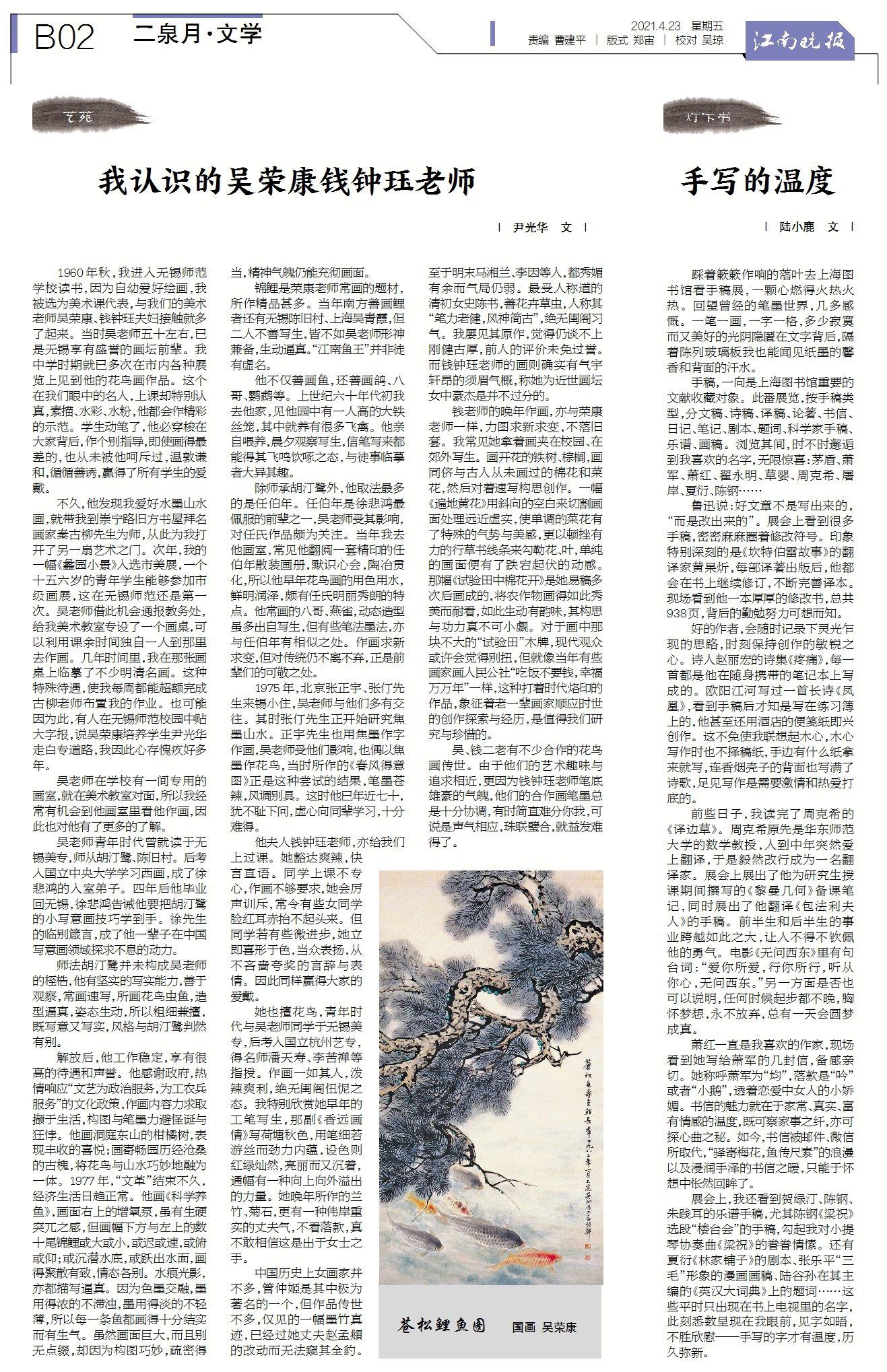

解放后,他工作稳定,享有很高的待遇和声誉。他感谢政府,热情响应“文艺为政治服务,为工农兵服务”的文化政策,作画内容力求取撷于生活,构图与笔墨力避怪诞与狂悖。他画洞庭东山的柑橘树,表现丰收的喜悦;画寄畅园历经沧桑的古槐,将花鸟与山水巧妙地融为一体。1977年,“文革”结束不久,经济生活日趋正常。他画《科学养鱼》,画面右上的增氧泵,虽有生硬突兀之感,但画幅下方与左上的数十尾锦鲤或大或小,或迟或速,或俯或仰;或沉潜水底,或跃出水面,画得聚散有致,情态各别。水痕光影,亦都描写逼真。因为色墨交融,墨用得浓的不滞浊,墨用得淡的不轻薄,所以每一条鱼都画得十分结实而有生气。虽然画面巨大,而且别无点缀,却因为构图巧妙,疏密得当,精神气魄仍能充彻画面。

锦鲤是荣康老师常画的题材,所作精品甚多。当年南方善画鲤者还有无锡陈旧村、上海吴青霞,但二人不善写生,皆不如吴老师形神兼备,生动逼真。“江南鱼王”并非徒有虚名。

他不仅善画鱼,还善画鸽、八哥、鹦鹉等。上世纪六十年代初我去他家,见他园中有一人高的大铁丝笼,其中就养有很多飞禽。他亲自喂养,晨夕观察写生,信笔写来都能得其飞鸣饮啄之态,与徒事临摹者大异其趣。

除师承胡汀鹭外,他取法最多的是任伯年。任伯年是徐悲鸿最佩服的前辈之一,吴老师受其影响,对任氏作品颇为关注。当年我去他画室,常见他翻阅一套精印的任伯年散装画册,默识心会,陶冶贯化,所以他早年花鸟画的用色用水,鲜明润泽,颇有任氏明丽秀朗的特点。他常画的八哥、燕雀,动态造型虽多出自写生,但有些笔法墨法,亦与任伯年有相似之处。作画求新求变,但对传统仍不离不弃,正是前辈们的可敬之处。

1975年,北京张正宇、张仃先生来锡小住,吴老师与他们多有交往。其时张仃先生正开始研究焦墨山水。正宇先生也用焦墨作字作画,吴老师受他们影响,也偶以焦墨作花鸟,当时所作的《春风得意图》正是这种尝试的结果,笔墨苍辣,风调别具。这时他已年近七十,犹不耻下问,虚心向同辈学习,十分难得。

他夫人钱钟珏老师,亦给我们上过课。她豁达爽辣,快言直语。同学上课不专心,作画不够要求,她会厉声训斥,常令有些女同学脸红耳赤抬不起头来。但同学若有些微进步,她立即喜形于色,当众表扬,从不吝啬夸奖的言辞与表情。因此同样赢得大家的爱戴。

她也擅花鸟,青年时代与吴老师同学于无锡美专,后考入国立杭州艺专,得名师潘天寿、李苦禅等指授。作画一如其人,泼辣爽利,绝无闺阁忸怩之态。我特别欣赏她早年的工笔写生,那副《香远画情》写荷塘秋色,用笔细若游丝而劲力内蕴,设色则红绿灿然,亮丽而又沉着,通幅有一种向上向外溢出的力量。她晚年所作的兰竹、菊石,更有一种伟岸重实的丈夫气,不看落款,真不敢相信这是出于女士之手。

中国历史上女画家并不多,管仲姬是其中极为著名的一个,但作品传世不多,仅见的一幅墨竹真迹,已经过她丈夫赵孟頫的改动而无法窥其全豹。至于明末马湘兰、李因等人,都秀媚有余而气局仍弱。最受人称道的清初女史陈书,善花卉草虫,人称其“笔力老健,风神简古”,绝无闺阁习气。我屡见其原作,觉得仍谈不上刚健古厚,前人的评价未免过誉。而钱钟珏老师的画则确实有气宇轩昂的须眉气概,称她为近世画坛女中豪杰是并不过分的。

钱老师的晚年作画,亦与荣康老师一样,力图求新求变,不落旧套。我常见她拿着画夹在校园、在郊外写生。画开花的铁树、棕榈,画同侪与古人从未画过的棉花和菜花,然后对着速写构思创作。一幅《遍地黄花》用斜向的空白来切割画面处理远近虚实,使单调的菜花有了特殊的气势与美感,更以顿挫有力的行草书线条来勾勒花、叶,单纯的画面便有了跌宕起伏的动感。那幅《试验田中棉花开》是她易稿多次后画成的,将农作物画得如此秀美而耐看,如此生动有韵味,其构思与功力真不可小觑。对于画中那块不大的“试验田”木牌,现代观众或许会觉得别扭,但就像当年有些画家画人民公社“吃饭不要钱,幸福万万年”一样,这种打着时代烙印的作品,象征着老一辈画家顺应时世的创作探索与经历,是值得我们研究与珍惜的。

吴、钱二老有不少合作的花鸟画传世。由于他们的艺术趣味与追求相近,更因为钱钟珏老师笔底雄豪的气魄,他们的合作画笔墨总是十分协调,有时简直难分你我,可说是声气相应,珠联璧合,就益发难得了。