| 马瑞婧 文 |

《最后一个乡村》是甘肃作家王选的最新散文集,这个书名,很容易让人想到现象级的散文集《一个人的村庄》。虽然它们皆是关涉村庄叙事,但基本指向却大相径庭。刘亮程的作品是沉浸式体验的凝结,借助心灵化和诗意化投射,实现个体的拯救与逍遥。而在王选笔下,麦村28户人家陆续离开,麦村的消失,指向了中国乡土社会从未有过的变动节点,借助回忆的笔触,作家希望提供的是一个纪实样本,并以此作为镜像,呈现乡土的表里。

《最后一个村庄》是由麦村村民的逐次离开为线索展开的,每章节中前面的山歌民谣,构成了故事的题头,同时也在细节处,关联着发生在章节主人公身上的故事。例如“粉红衫儿青丝帕”的民歌是麦村人情感的表露。故事中海明娃是擅长打山歌的一个男人,山歌里寄托着他细腻的心思和对妹妹心底的喜欢。追求妹妹的时候会唱“你是谁家的女娃子,两肩吊着长头发”,想念妹妹的时候会唱“心里话儿千千万,多咋给你能说完?”后面追求妹妹而不得的时候便“人有几个十七八,花儿能开几次花”?山歌成为这个有着含蓄心思的男人表达心情的出口,人物的表达自然而不造作。“一个字,一条箭”中社火节民歌是麦村人习俗的展现,山歌之中记录着先人的生活经验,农人则根据时令耕种劳作,休养生息。“骑马要骑花点点”中童谣山歌保留了麦村孩子的成长痕迹。故事从作者记忆中听过唱过的童谣开始,将刻在西秦岭中的童年故事全唱了出来。西北山歌民谣为作品添加了独属于西部的风格和色彩,是组成作家心中麦村不可或缺的一部分。

除了山歌,作品中细节的描写也鲜明真实。作者塑造出的麦村,小到野菊花、浆水面、洋芋窖,大到冲塌崖的白雨、射兽村人的复仇和麦村几代人的生老病死,都让人感觉身临其境。作者用平朴细致的语言,刻画麦村的劳作、耕作的农具,麦村的生老病死,以及占卜与医疗、西秦岭气候下生长的花草与动物。所有这些,都是作者用细腻的感官描写呈现给读者一个真实的麦村。当故事中麦村人一个接一个地离去,故事外的读者也获取了一块又一块的麦村拼图,最终拼凑成作者画下的麦村肖像。

不同于部分作家会选择城乡变迭间出现的问题探讨人的发展,王选更着力于怀着纯粹的情感与深切的依恋,记录乡村,在笔下重建一个麦村。故乡的概念,往往是从离开故乡之后才有了切实的感受和意义。王选自己也意识到故乡的离去,在作品后记中提道:“故乡,是回不去的地方。”言语间流露出无尽怅然。现实中麦村的邻居渐渐杳无音讯,村庄也早在“拆除空心房”政策下化为平地。曾经的邻里琐事、植被牲畜,都被王选储存在作品中。他一边创造着文字的麦村,一边也记录着现实中麦村的消逝,在麦村离开西秦岭大地之后,王选才是村庄最后一个离去的人。他理解自己再回不去这片土地,便用文字为麦村作碑,留存下心中有真实温度的故乡。

王选用写作的方式,重建自己的故乡,在最后的故事中用近乎魔幻的方式,塑造了突然梦游的赵平,他在梦里一次又一次走遍村庄,近乎癫狂地寻找着每一户已经离开的人家,直至妻子莫名失踪,他才放弃留守村庄走上了寻妻之路。不带有刻意美化和规避问题的创作,带读者自然而然进入思考。王选以一个作家的眼光思考故乡来路和未来,“最后一个村庄”更多地成为了一份纪念与启示。

在这部书中,王选难掩自己内心深处对村庄的怀恋与思念。这些浓烈的乡愁,让读者动容。

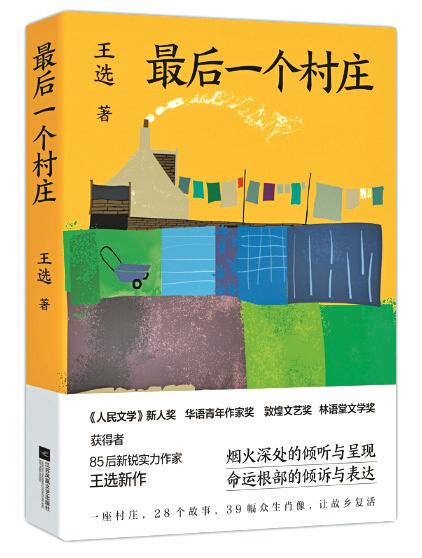

《最后一个村庄》,王选 著,江苏凤凰文艺出版社2021年6月出版,定价:49元