口述:华锦

整理:晚报记者 毛岑岑

在效率至上、即时满足的时代洪流中,一位“00后”女孩选择用泥土对抗速度。华锦,从偶然被“分配”到陶艺专业的学生,到拒绝商业化流水线课程的老师,最终成为一名陶艺创作者。她以近乎“反叛”的姿态,守护着陶艺这门需要时间、耐心甚至“吹毛求疵”的“慢”艺术。

从陶艺老师到陶艺创作者

我是一名“00后”陶艺创作者。我从小喜欢做手工,在大学选择了美术专业,大二细分专业方向时,我被分配到了比较小众的陶艺方向。那个时候,我对陶艺毫无了解,也谈不上感兴趣。

在临近毕业时,老师不再规定我们作品的主题和方向,我反而对这种自由的创作产生了热情和兴趣。“也许可以试试把陶艺当作终身事业呢?”刚毕业的我有了这样的念头。我的大部分同学并没有选择陶艺相关的工作,我也抱着“先试试看”的想法在无锡的一家机构里做起了陶艺老师。工作了一段时间后,我发现:市场上的陶艺课程是偏向商业和娱乐化的,很多家长带着孩子来尝试陶艺课程,只是希望能在短时间内做出一个作品。为了让消费者能够有“即学即做”的体验,商家做着千篇一律的杯子、花瓶,用热风枪快速吹干,将本来“慢慢制作,细细欣赏”的陶艺变成了快速工业化的流水线产品。我的内心极不认可这种方式,就萌生了自己开一间个人工作室的想法。

开工作室的过程并不是一帆风顺的。一开始,我将工作室和个人的居住场所放在了一起,后来发现工作和生活的混淆让我无法开始真正的创作,也找不到方向。就在我即将要放弃的时候,一个之前的同事突然在我的朋友圈底下留言:“你做的这套杯子真好看!可以卖给我吗?”这让我有了一些信心,原来自己的作品是会被看到和喜爱的。

后来,我开始在朋友圈发布更多的陶艺成品,这个同事每次看到都会给我一个点赞或者一句鼓励的话语。这种“被看见”和“被鼓励”对个人创作者来说是很珍贵的,有了她的鼓励,我就坚持把个人工作室开了下去,并且改名为“In Clay We Trust”,寓意为虔诚地相信泥土,也相信你手中的作品。就在这样的鼓励和坚持下,我也渐渐认识了更多和我一样、粉丝不多的个人创作者。

陶艺,是一种慢下来的艺术

揉泥、成形、素烧、施釉……一个陶艺作品的制作过程十分复杂,每个步骤稍有问题就可能会导致成品的失败。多次失败的经验让我极为谨慎,甚至是紧绷。我从来不会觉得做陶艺作品很治愈,反而认为这个说法会极大地削弱它作为一个工艺的专业性。

对我来说,陶艺技能的练习和提升需要耐心、严谨,甚至是对细节的吹毛求疵。这很难,也很违背人的本性。但只有在这样的严格要求下,好的作品才会诞生。当你再也受不了那些全是瑕疵、造型平庸、自己都看不上恨不得扔了的东西的时候,才会真正得到水平上的提升。每次将作品放入窑里烧制时,都需要两天的等待,这期间总是令我害怕又期待,但我逐渐明白,不管结果怎样,都要平静地接受,并不断总结经验,坚持做下去。

每个作品从思考创作到最终成品,有时候需要一两个月的时间。陶艺的慢,在当下已近乎是一种“反叛”——它对抗的是效率至上、即时满足的洪流。我深知自己工作室的灯光下守护的不仅是一件件器物,更是对一种生活方式的执着。这种慢,并非低效,而是对“物性”的尊重与对话,是创作者与材料之间最诚实的协商。这或许意味着更小的受众、更长的制作周期、更高的风险,但它保证了创作最珍贵的核心——真诚。

让陶艺融入生活,是我的快乐所在

最让我心头一暖的,不是订单完成的瞬间,而是之后收到他们发来的“买家秀”。看到我做的面包碟子盛着刚出炉的、热气腾腾的面包;看到那块棋盘格盘子上精心摆放着一块小巧的芝士蛋糕,旁边还配了咖啡;看到那只定制杯子被主人捧在手里,成为他晨间阅读或深夜工作的忠实伙伴……那一刻,我能清晰地感受到,这些器皿不再是工作室架子上的陈列品,而是真正“活”在了别人的生活里,成为他们日常风景的一部分,承载着他们的习惯、喜好和温度。这种深度链接,比任何赞美都更让我确信自己走在正确的路上。

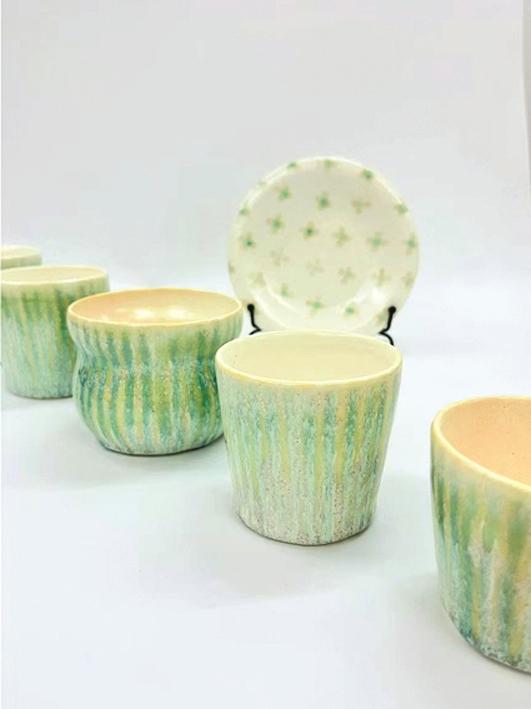

近期,我最受欢迎的作品是“春水系列”,一套绿白条纹的杯盘,底部有淡雅的小花图案。当我把这套作品发到小红书平台上时,网友们都觉得颜色十分清新,很适合夏天。看到大家讨论着它的釉面色泽,和这样的器皿适配什么样的场景时,我就特别开心。

记者感言

来到华锦的个人工作室,除了各种各样的陶艺成品,一些失败的瑕疵品也被她挂在了墙上成为装饰,别具风格。陶艺制作的过程是慢的、不可预测的,会失败的,就像漫漫人生路一样。她的工作室,不仅是一个创作空间,更是一个小小的“物质精神”堡垒,提醒着我们:真实世界的温度、触感与不可预测性,才是生命最丰厚的馈赠。