在无锡的街巷深处,一场静水深流般的商业变革正在发生。王兴记、新万鑫银丝面馆等老字号以及定胜堂等新兴品牌,相继将新业态安顿于历经沧桑的老建筑、祠堂旧址之中。连日来,记者探访发现,这并非简单的空间迁移,而是一场深度融合“在地性”、瞄准“场景化消费”的深层战略转型,试图在保护与开发、传统与当代之间,探寻一条可持续的共生之路。

空间再造:“在地性”成为设计的核心语言

青砖斑驳,青苔暗生,当访客踏过南长街贺弄10号由板砖与鹅卵石精心铺就的小径,推开一重又一重厚重的木质大门,时光的沉淀感便扑面而来。这座老宅曾是钱少卿故居,如今已成为文化品牌“定胜堂”的经营场所。

“古色古香的厅堂并非刻意营造的布景,而是建筑生命本身的延续。”负责人许建洪介绍,改造老宅最大的挑战与最独特的机遇,正蕴藏于此地作为历史保护建筑的严格规范之中——外立面、柱廊、栏杆乃至每一片窗花、每一处砖雕,都必须被完整保留。这些限制,非但没有成为创作的枷锁,反而奠定了独特风格的基石。

许建洪说,他们以“朦胧”为美学魂魄,尊重原有空间的深色调性,巧妙运用虚与实、光与影的交织手法进行呼应,让一个既承载历史记忆,又契合当代审美的诗意空间自然呈现。这种设计的核心,正是对“在地性”的深刻尊重与创造性转化,使老建筑本身成为连接往昔与当下的无声叙事者。

与此毗邻的贺弄1号新万鑫银丝面馆的改造,则诠释了另一种“在地”的忠诚。掌门人孙炎带领团队,重点修复了这座原为莫氏宗祠兼印花厂旧址的砖木结构与精妙门头。“老建筑有它的历史底蕴,这是任何新建筑都无法赋予的独特价值。”孙炎表示。改造完成后,裸露的砖墙、古朴的木梁成为消费场景中的重要参与者,它们无声地传递着真实而厚重的历史信息,与银丝面这一本土美食形成了基于共同地域文化的强大共鸣。

业态升维:从售卖产品到提供“场景解决方案”

当商业品牌离开标准化的临街门店,走进充满故事的历史建筑,其经营逻辑也发生了根本性转变——从“卖产品”升级为“卖场景”。它们将产品与服务融入具有独特文化氛围的空间,为消费者提供更具吸引力的综合体验。

上周,王兴记位于南长街上的餐娱综合店正式开业。与以往单纯经营馄饨、小笼包的门店不同,新店将传统小吃与城市历史、茶文化、文创等多元素融合,旨在打造一个集餐饮、文化、娱乐于一体的综合性消费空间。

“我们不再仅仅提供一碗馄饨、一笼包子,而是要深度绑定无锡的城市文化基因。这座老宅本身就有故事,我们的任务是把它讲活。”王兴记总经理王静成介绍,他们利用老宅独有的多重空间结构,规划出就餐区、茶室、书法工作室等不同功能区域。天井增设茶座,廊道布置老照片展,阁楼则改造为可举办雅集的文化空间,让消费行为转变为一种沉浸式的文化体验。

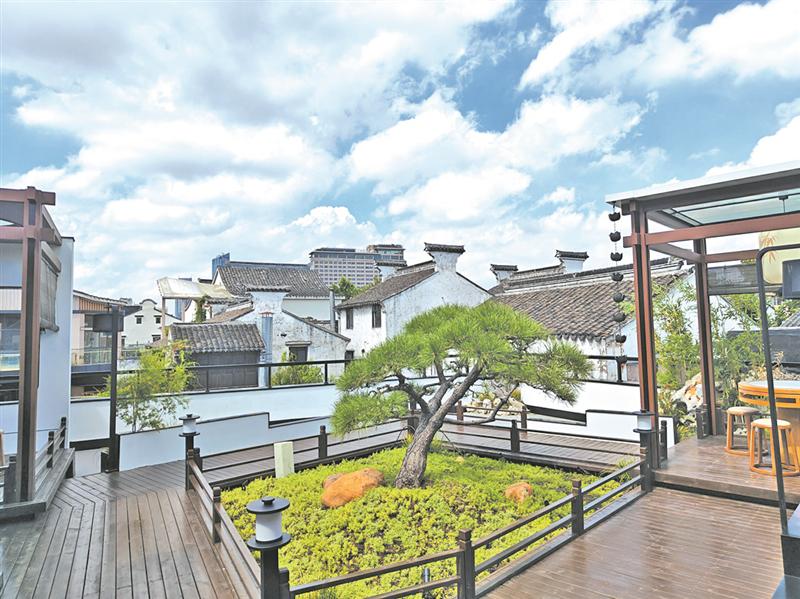

新万鑫银丝面馆则利用屋顶空间打造了视野开阔的露台,并融入江南亭台元素。顾客可边用餐边俯瞰老城风貌,一碗平常的银丝面因此增添了登高望远的意境。孙炎介绍,在百年老宅这一独特场域中,场景本身所蕴含的真实历史感与空间独特性,已成为难以复制的竞争力。

价值共生:文商旅融合的新路径

从王兴记的餐娱综合体,到定胜堂的文化空间,在南长街、小娄巷等历史街区内,一场以“老房子”为载体的业态焕新潮正愈发清晰。一批精品酒店、新锐消费品牌也正争相入驻这些充满故事的老建筑,知名品牌与老建筑的融合从个案探索渐成蓬勃之势。

江苏省旅游协会副会长王洁平认为,当下,消费市场进入了为“场景”和“体验”付费的阶段。“沉浸式体验、场景化消费,现在人们愿意为体验和快乐买单。品牌入驻老建筑,这不仅是商业空间的简单转移,更是通过文化赋能,实现了价值的倍增,将静态的文化遗产转化为可体验、可消费的活态资源。”

无锡市老字号协会相关负责人阐释,无论是老字号还是新品牌,进驻历史建筑都是借助独特的空间载体,系统化地转译并凸显其文化内涵。“建筑凭借其文化资本为品牌进行赋能,使其摆脱同质化竞争;品牌则凭借其市场活力与运营能力,为老建筑注入持续的维护资金与人气,使其从‘被参观的标本’转变为‘被使用的活物’。这种良性互动,正是文商旅深度融合的生动实践。”(晚报记者 陈婧怡/文、摄)